Erhöhte Leberwerte sind häufig und ihre Abklärung ist eine wichtige Aufgabe in der täglichen ambulanten wie stationären Patientenversorgung (31). Häufig sind betroffene Personen beschwerdefrei. Es können aber auch Symptome wie Abgeschlagenheit (Fatigue), Juckreiz (Pruritus), abdominelle Beschwerden und Schmerzen, Diarrhö, Gelbfärbung von Skleren und Haut (Ikterus), bierbrauner Urin und acholischer, heller Stuhl, Blutungszeichen und Verwirrtheitszustände (Enzephalopathie) auftreten.

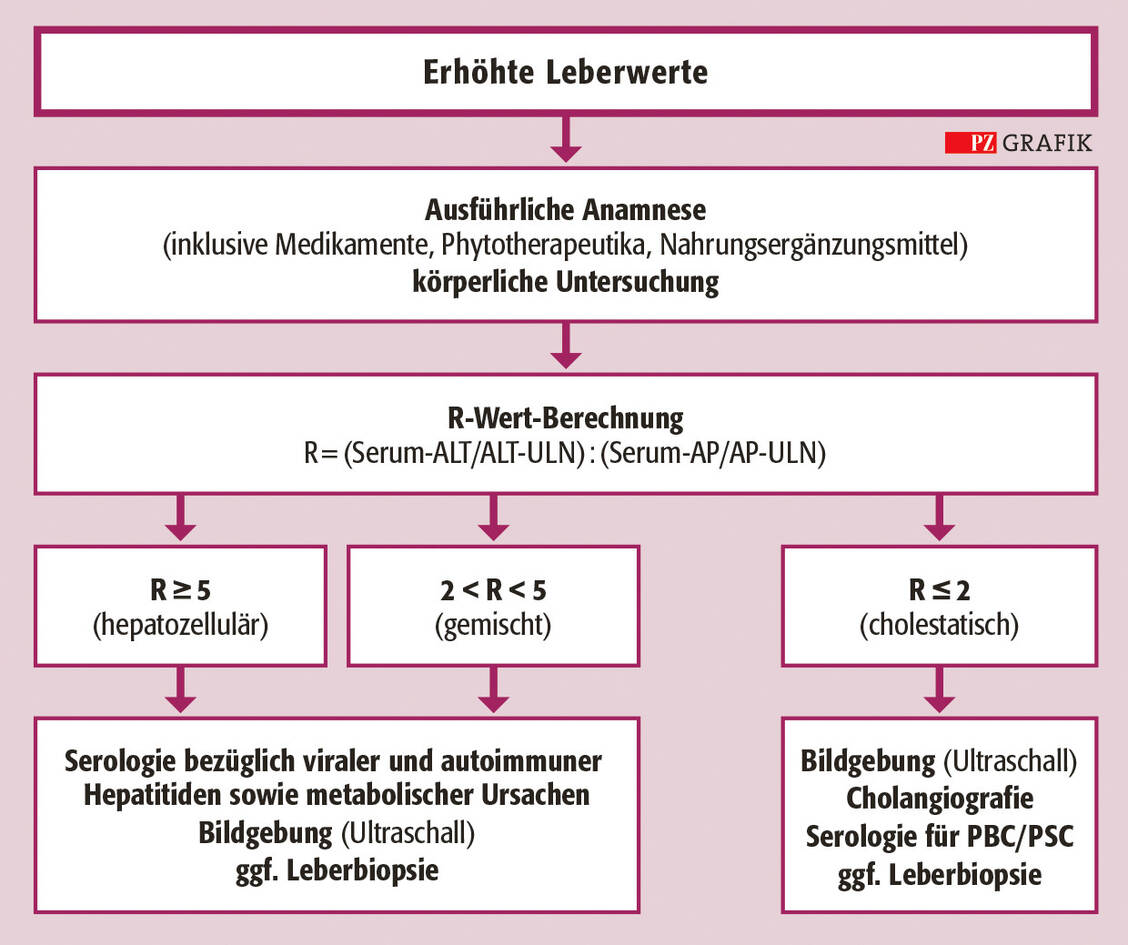

Eine detaillierte Anamnese, körperliche Untersuchung, gute Basisdiagnostik mit anschließender weiterführender Spezialdiagnostik sowie bildgebende Verfahren wie Sonografie und Elastografie sind für Diagnose, Therapie und Prognose entscheidend (Grafik). Auch bei beschwerdefreien Patienten mit erhöhten Leberwerten in Routinekontrollen sollte eine Abklärung erfolgen, um mögliche Folgeschäden wie Leberfibrose oder -zirrhose abzuwenden.