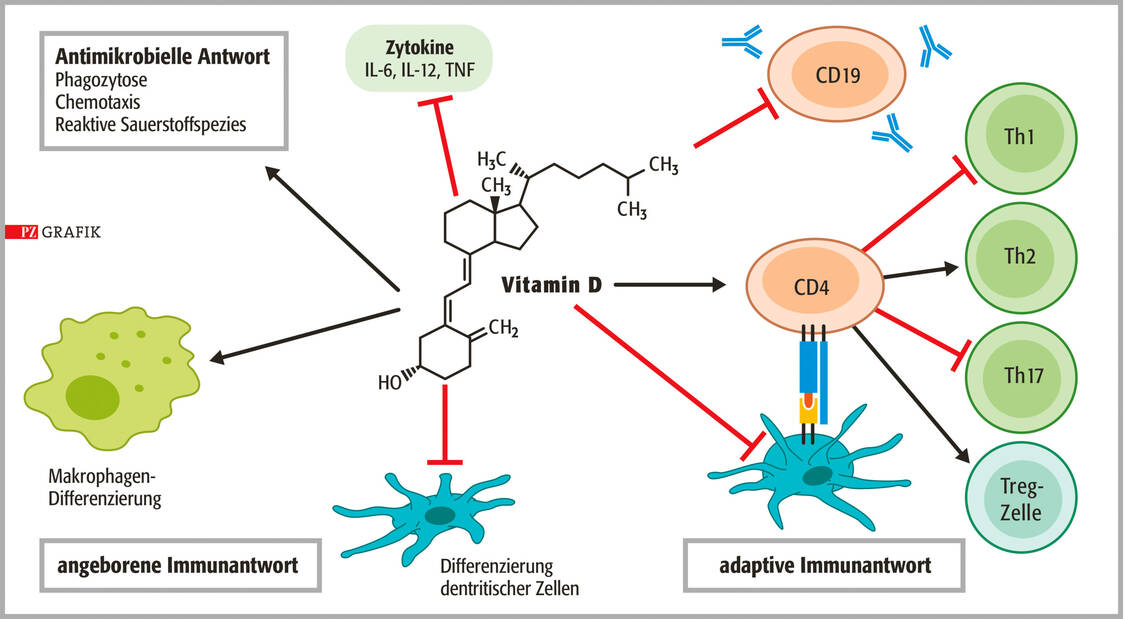

Die am besten charakterisierte nicht klassische Funktion von Vitamin D ist die als Immunmodulator (3, 4). Vitamin D stimuliert das angeborene Immunsystem, während es das adaptive Immunsystem inhibiert (Abbildung 4).

Es stärkt die antimikrobielle Aktivität von Phagozyten, induziert die Expression antimikrobieller Peptide wie Cathelicidin sowie die Monozyten-Makrophagen-Differenzierung. Es hemmt die Synthese inflammatorischer Zytokine wie Interleukin IL-6, IL-12 oder TNFα. Ferner induziert Vitamin D bei T-Lymphozyten einen Th1- zu Th2-Shift, was mit einer Hemmung der adaptiven Immunantwort in Zusammenhang steht (2).

Die Stimulation der angeborenen Immunantwort durch Vitamin D und die damit verknüpfte Verbesserung der antimikrobiellen Aktivität von Phagozyten ist eine naheliegende Erklärung für die beobachtete Verbesserung der Infektabwehr bei Vitamin-D-Supplementierung.