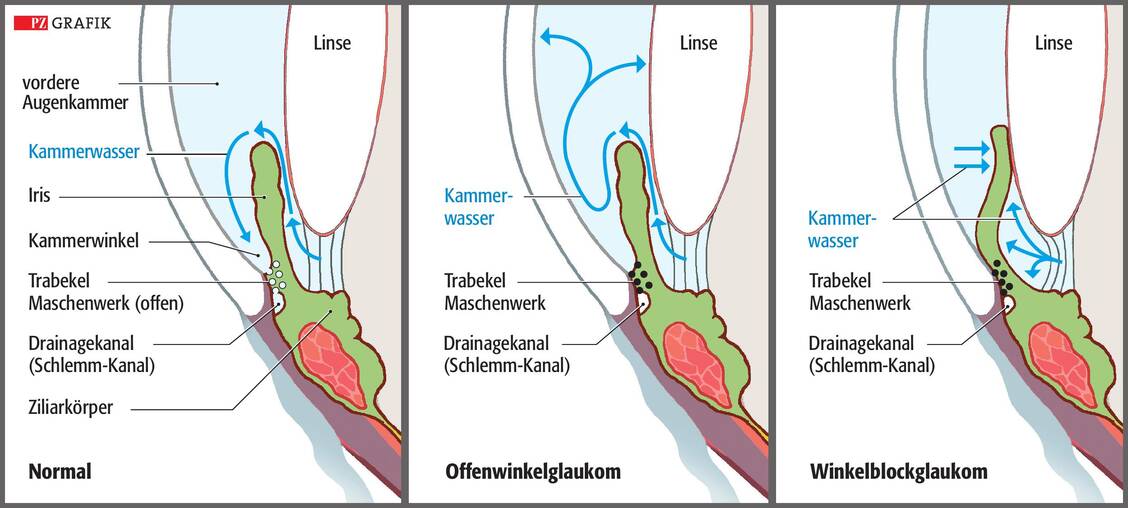

Bei einem akuten Glaukomanfall steigt der Intraokulardruck drastisch an, auf bis zu 70 mmHg. Die Ursache kann eine Pupillenerweiterung sein, entweder in emotionalen Stresssituationen oder durch Medikamente wie Psychopharmaka. Die Iris verlagert sich nach vorne vor das Trabekelmaschenwerk und blockiert den Abfluss des Kammerwassers (»Winkelblock«). Man spricht auch von einem Winkelblockglaukom (Grafik oben rechts).

Ein Glaukomanfall geht meist mit heftigen Schmerzen, plötzlich auftretenden Sehstörungen und Übelkeit einher. Das Auge ist stark gerötet. Es handelt sich um einen Notfall, der sofort augenärztlich behandelt werden muss.

Initial erfolgt die Therapie medikamentös. Zum Einsatz kommen dabei unter anderem lokale Parasympathomimetika wie Pilocarpin sowie intravenös verabreichte hyperosmolare Lösungen – beispielsweise Mannitol –, um das Glaskörpervolumen osmotisch zu reduzieren. Es können auch Carboanhydrasehemmer wie Azetazolamid oral oder intravenös gegeben werden. Ebenso ist die intravenöse Verabreichung von Betablockern möglich.

Je nach Befund wird zur Wiederherstellung des Kammerwasserflusses auch mit einem Laser eine kleine Öffnung in die Iris gemacht (Laser-Iridotomie) oder ein kleiner Teil der Iris chirurgisch entfernt (Iridektomie).