Gain of Function (GoF: Funktionsgewinn) ist ein klassischer Begriff aus der Genetik. In GoF-Experimenten werden in eine DNA-Sequenz, die für ein Protein, eine RNA oder ein Kontrollelement kodiert, gezielt Mutationen eingeführt oder Funktionselemente integriert, um zu schauen, wie sich der Phänotyp der ursprünglichen Funktionseinheit ändert. Bei dem komplementären Ansatz, dem Funktionsverlust (Loss of Function), wird eine Funktionseinheit durch Mutationen gezielt inaktiviert.

Prinzipiell sind beide Ansätze übliche molekularbiologische genetische Ansätze, die jedoch hinsichtlich des biologischen Risikos sehr unterschiedlich zu bewerten sind. Vor allem erfordern GoF-Experimente an humanpathologischen Systemen strenge Sicherheitsvorkehrungen.

GoF-Experimenten wurde erstmals eine breitere Beachtung geschenkt, als 2012 zwei Forschergruppen von Arbeiten berichteten, in denen sie ein Vogelgrippevirus gentechnisch und mithilfe evolutionärer Verfahren so verändert hatten, dass dieses Virus nun in der Lage war, über Aerosole Frettchen nicht nur zu infizieren, sondern von einem Frettchen auf ein anderes übertragen zu werden (11). Man stritt damals darüber, ob man die Arbeiten überhaupt publizieren sollte. Denn eine Veröffentlichung lege gewissermaßen das Rezept offen, wie Viren gezielt gefährlicher gemacht werden können.

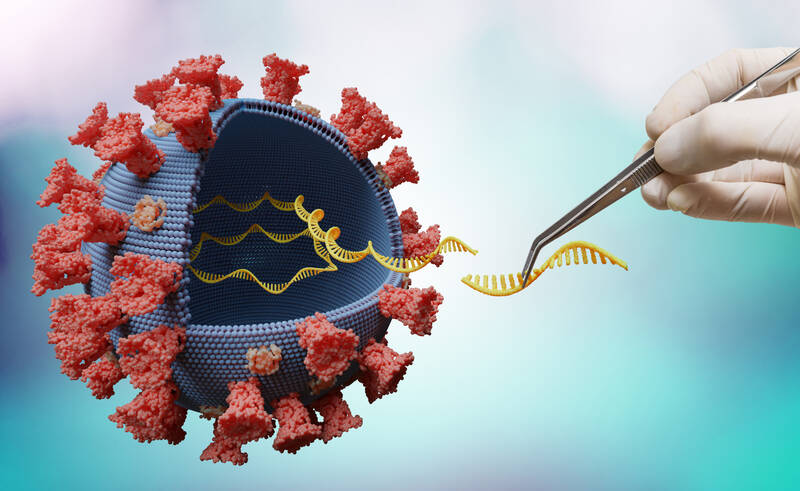

Etliche, die damals vor einer Publikation gewarnt hatten, fühlten sich bestätigt, als im Jahr 2015 Virologen unter Leitung von Professor Ralph Baric eine Arbeit (12) publizierten, bei der sie SARS-CoV-1 mit Oberflächenproteinen eines aus einer Java-Hufeisennase isolierten Coronavirus ausgestattet hatten. Diese GoF-Versuche sollten klären, ob SARS-CoV-1 auch dann noch menschliche Zellen infizieren kann, wenn es Oberflächenproteine eines Coronavirus aus einer Fledermaus trägt. Das war tatsächlich der Fall.

Im Jahr 2016 versuchte das US National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB) mit dem neuen Begriff »gain-of-function research of concern« (GOFROC), GoF-Experimente besser zu strukturieren. Der Begriff GOFROC sollte gezielt für solche GoF-Experimente gelten, die dazu führen können, dass sich ein Erreger leichter verbreiten oder beim Menschen erhebliche Krankheiten verursachen kann. Der Ausschuss entschied, dass dies die einzige Art von GoF-Arbeit sei, die so riskant sei, dass sie einer zusätzlichen behördlichen Aufsicht unterliegen sollte.

Im Jahr 2017 übernahm das US Department of Health and Human Services (HHS) diesen Ansatz, als es einen Rahmen für die Überprüfung von Zuschüssen für Arbeiten an Krankheitserregern mit Pandemiepotenzial erarbeitete.

Allerdings war das Problem damit nicht gelöst. Denn der Begriff GOFROC lässt sich offensichtlich unterschiedlich auslegen. Dies zeigten die Diskussionen um die Versuche im WIV, bei denen Shis Team S-Gensequenzen von acht verschiedenen SARS-verwandten Coronaviren aus der Fledermaus in das Fledermaus-Coronavirus WIV1 integrierte. Bekanntlich war WIV1 eines von nur drei Isolaten aus Fledermausproben, die die WIV-Forscher in Laborkulturen züchten konnten. Daszak, der diese Experimente mitfinanziert hatte, und Shi beschrieben die von ihnen konstruierten chimären Viren 2017 in einer Arbeit (13).