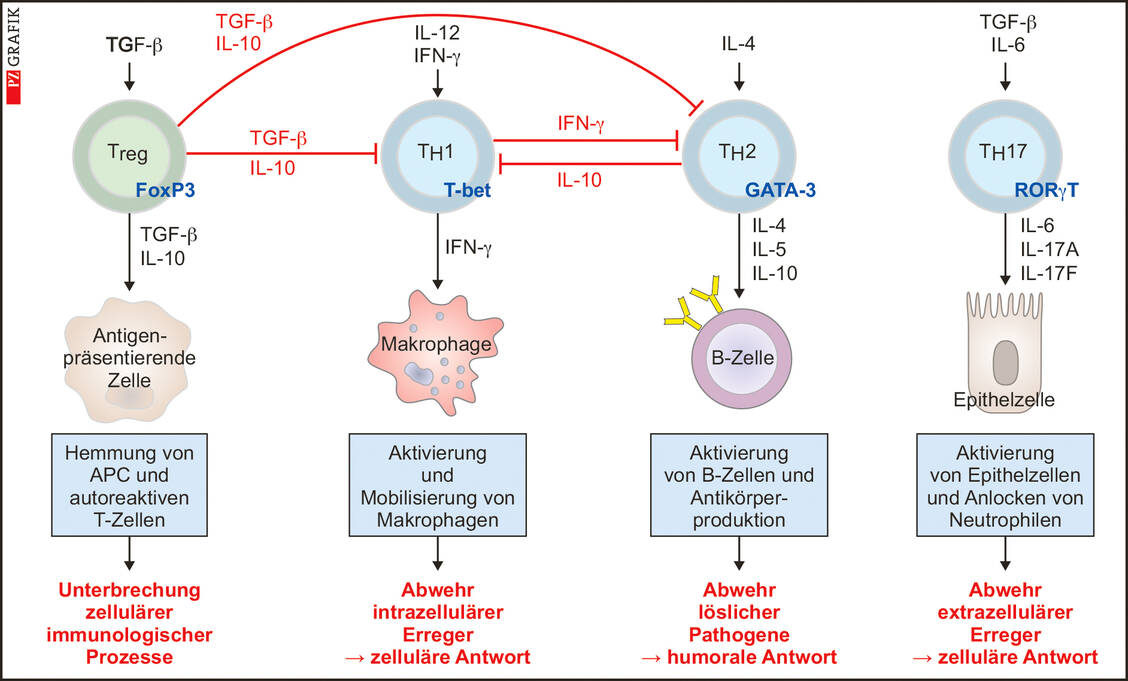

Die wesentlichen T-Zelltypen, die sich aus naiven CD4+-T-Lymphozyten entwickeln, sind TH1, TH2, TH17 und Treg. Während sich die verschiedenen T-Helferzellen die Aufgaben zur Aktivierung von Makrophagen, B-Zellen und Neutrophilen teilen und dadurch auf unterschiedlichen Wegen die Pathogene eliminieren, sind die Treg-Zellen für die Beendigung der Immunantwort verantwortlich und inhibieren die Aktivitäten der T-Helferzellen. Die zytotoxischen T-Zellen interagieren über ihren TCR an das über MHC-I präsentierte Antigen und führen zur Apoptose der gebundenen Körperzelle.

B-Lymphozyten werden nach Erkennen eines Antigens aktiviert, proliferieren und differenzieren zu Antikörper-produzierenden Plasmazellen. Die Antikörper zirkulieren im Körper, binden noch vorhandene Antigene und führen auf verschiedenen Wegen zu deren Inaktivierung. Dieser Mechanismus ist unabhängig davon, von welchem Pathogen das erkannte Antigen stammt. Im Zuge der Proliferation und Differenzierung sowohl der T- als auch der B-Zellen werden vom jeweiligen Zellklon auch Gedächtniszellen gebildet, die bei einer zweiten Infektion mit dem gleichen Pathogen sehr schnell mobilisiert werden können.