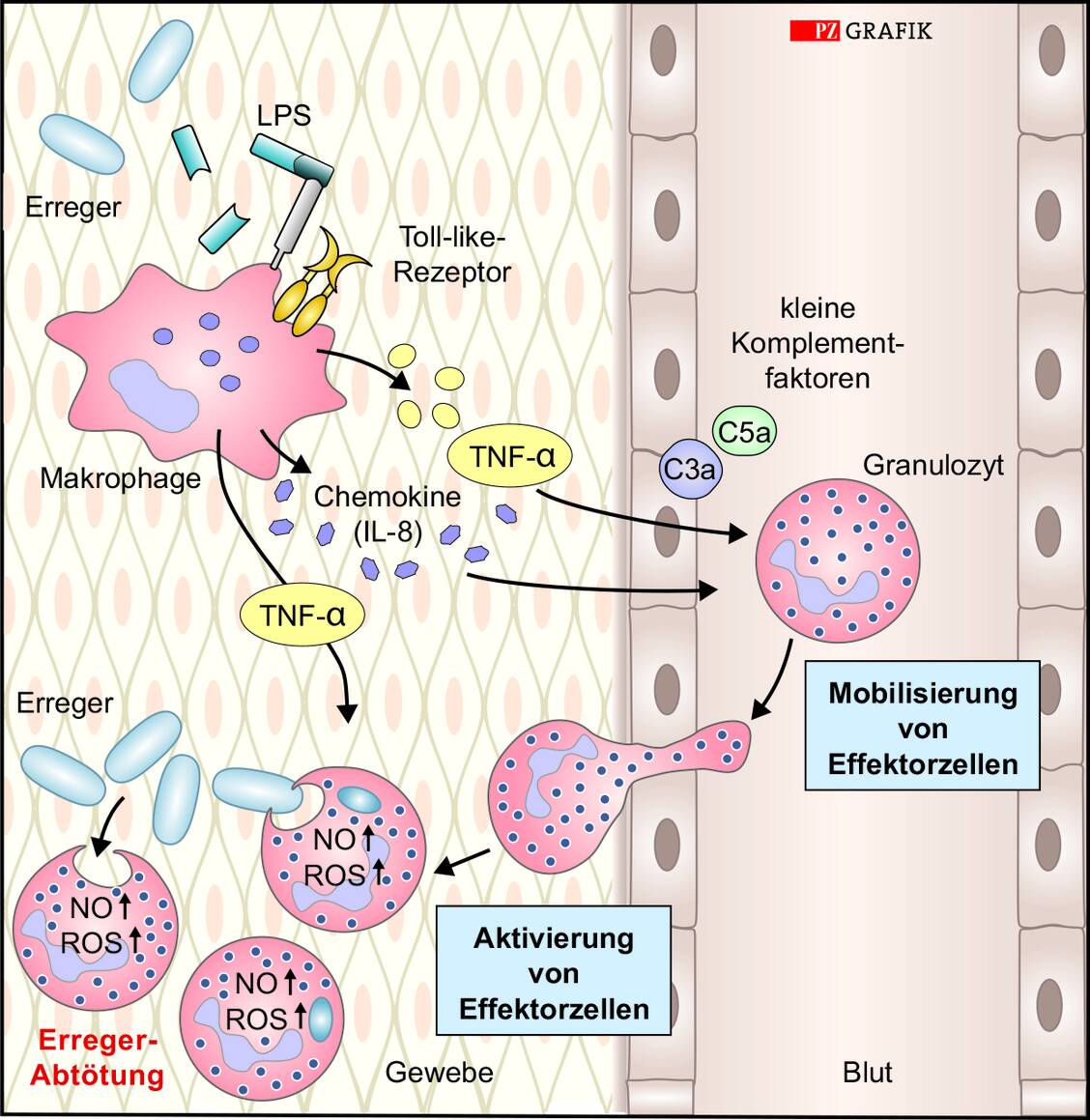

Hat ein Eindringling über sein PAMP an den PRR, zum Beispiel eines Makrophagen oder eines neutrophilen Granulozyten, gebunden, kann er phagozytotisch aufgenommen und zerstört werden (Abbildung 1). In der Folge signalisiert die Immunzelle dem Körper über Chemokine und Entzündungsmediatoren die Alarmsituation und lockt weitere Zellen an, um mögliche weitere Eindringlinge zu bekämpfen.

Eine weitere Sofortreaktion des angeborenen Immunsystems auf den Eindringling ist die Aktivierung des Komplementsystems, eine Enzymkaskade aus mehr als 30 unterschiedlichen Proteinen. Nach der ersten Interaktion mit dem Pathogen werden sukzessive die verschiedenen Komplementfaktoren aktiviert mit dem Ergebnis, dass es über einen Membranangriffskomplex zur Lyse des Pathogens kommt. Durch bestimmte Spaltprodukte einzelner Komplementfaktoren, die als Chemokine wirken, wird die Entzündungsreaktion verstärkt. Einige Faktoren vermitteln auch die Phagozytose des Eindringlings.

Im Rahmen der Phagozytose nehmen Makrophagen Teile des zerstörten Pathogens auf und präsentieren kurze Peptide über MHC-(Major Histocompatibility Complex-)Typ-II-Rezeptoren auf ihrer Oberfläche.