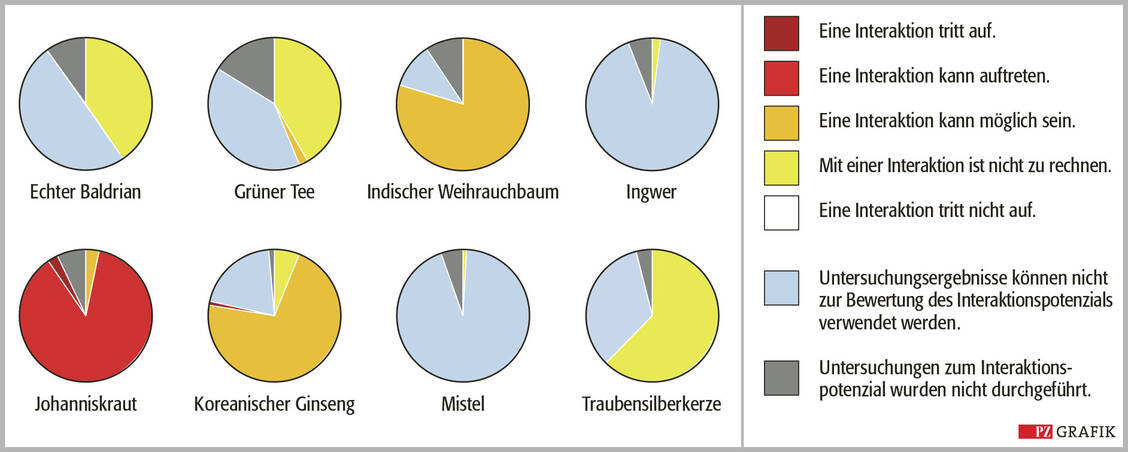

In der Grafik ist das Wechselwirkungspotenzial derjenigen pflanzlichen Zubereitungen, die in der Leitlinie »Komplementärmedizin in der Onkologie« eine Empfehlung erhielten, bezogen auf die 146 Arzneistoffe, dargestellt. Man sieht, dass etwa für pflanzliche Zubereitungen von Ingwer oder Mistel zwar Untersuchungen zum Wechselwirkungspotenzial vorliegen, diese aber nicht für eine klinische Bewertung ausreichen. Andererseits weisen Zubereitungen von Baldrian, Grüntee oder Traubensilberkerze mit einem großen Teil von Arzneistoffen ein geringes Wechselwirkungsrisiko auf. Das heißt: Für diese pflanzlichen Zubereitungen konnten klinische Wechselwirkungsstudien keinen relevanten Einfluss auf die Verstoffwechselung von Arzneistoffen durch das Isoenzym Cytochrom P450 (CYP) 3A4 zeigen.