Ein elf Jahre altes Mädchen erhielt wegen eines Rückfalls einer behandelten akuten lymphatischen B-Zell-Leukämie eine Induktionschemotherapie. Dabei entwickelte das Mädchen Krampfanfälle, die mit Valproinsäure verhindert werden sollten. Auf Nachfrage berichten die Eltern, dass das Kind zusätzlich Vitamine und frei verkäufliche Medikamente bekomme.

Es handelte sich um ein Nahrungsergänzungsmittel, das eine Kombination aus Extrakten von Johanniskraut und Griechischem Bergtee zusammen mit Magnesium enthielt. Zusätzlich erhielt das Mädchen ein Vitamin-C-Präparat, das mit Quercetin, Rutin und oligomeren Proanthocyanidinen (OPC) aus Traubenkernextrakt angereichert war. Weiterhin standen Präparate mit Magnesium, Zink und Vitamin D auf der Einnahmeliste.

Doch welche Beschwerden sollten die Mittel lindern? Präparate mit Grünem Bergtee, Johanniskraut und Magnesium sollen kognitive Fähigkeiten steigern, Müdigkeit und Erschöpfung, Schlafstörungen und Schlaflosigkeit, Unruhe und Stimmungsschwankungen lindern sowie ein gesundes Immunsystem erhalten. Letzteres trifft auch auf das Vitamin-C-Präparat zu.

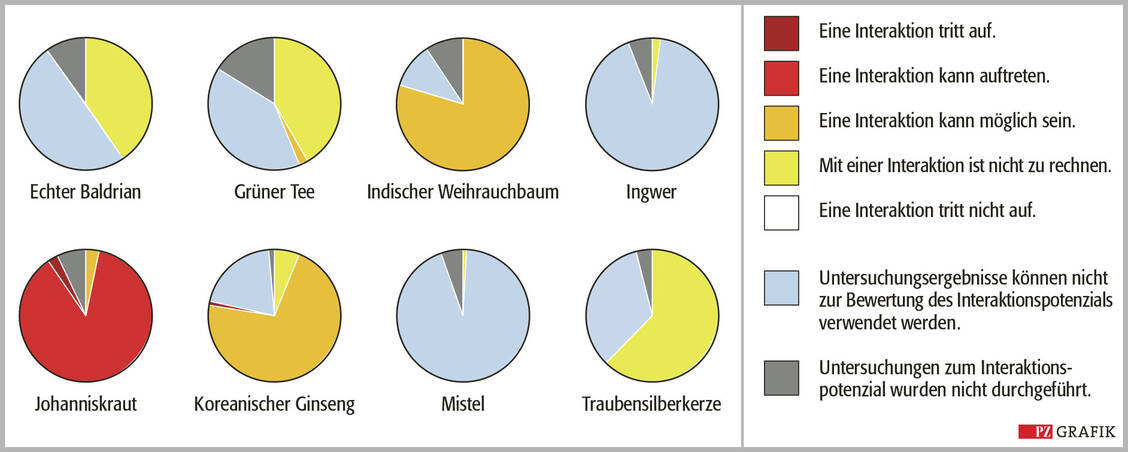

Für keines der beiden Präparate liegen positive Empfehlungen zur Anwendung in der komplementären Tumortherapie vor. Das Interaktionsrisiko lässt sich nicht eindeutig abschätzen; für Zubereitungen aus Grünem Bergtee existieren nahezu keine Untersuchungen dazu. Um das Interaktionsrisiko mit Johanniskrautextrakt abschätzen zu können, wäre der Gehalt an Hyperforin wichtig. Da es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel handelt, ist weder der Extrakt charakterisiert noch eine Standardisierung auf den Hauptinhaltsstoff Hypericin angegeben. Beim Vitamin-C-Präparat ist die Menge an Quercetin und Rutin zwar angegeben; es fehlen aber Untersuchungen zur Bioverfügbarkeit der Inhaltsstoffe und damit die zu erreichenden Wirkstoffkonzentrationen im Blut. Diese sind aber wichtig, um die Relevanz möglicher Hemmeffekte dieser Substanzen abschätzen zu können.