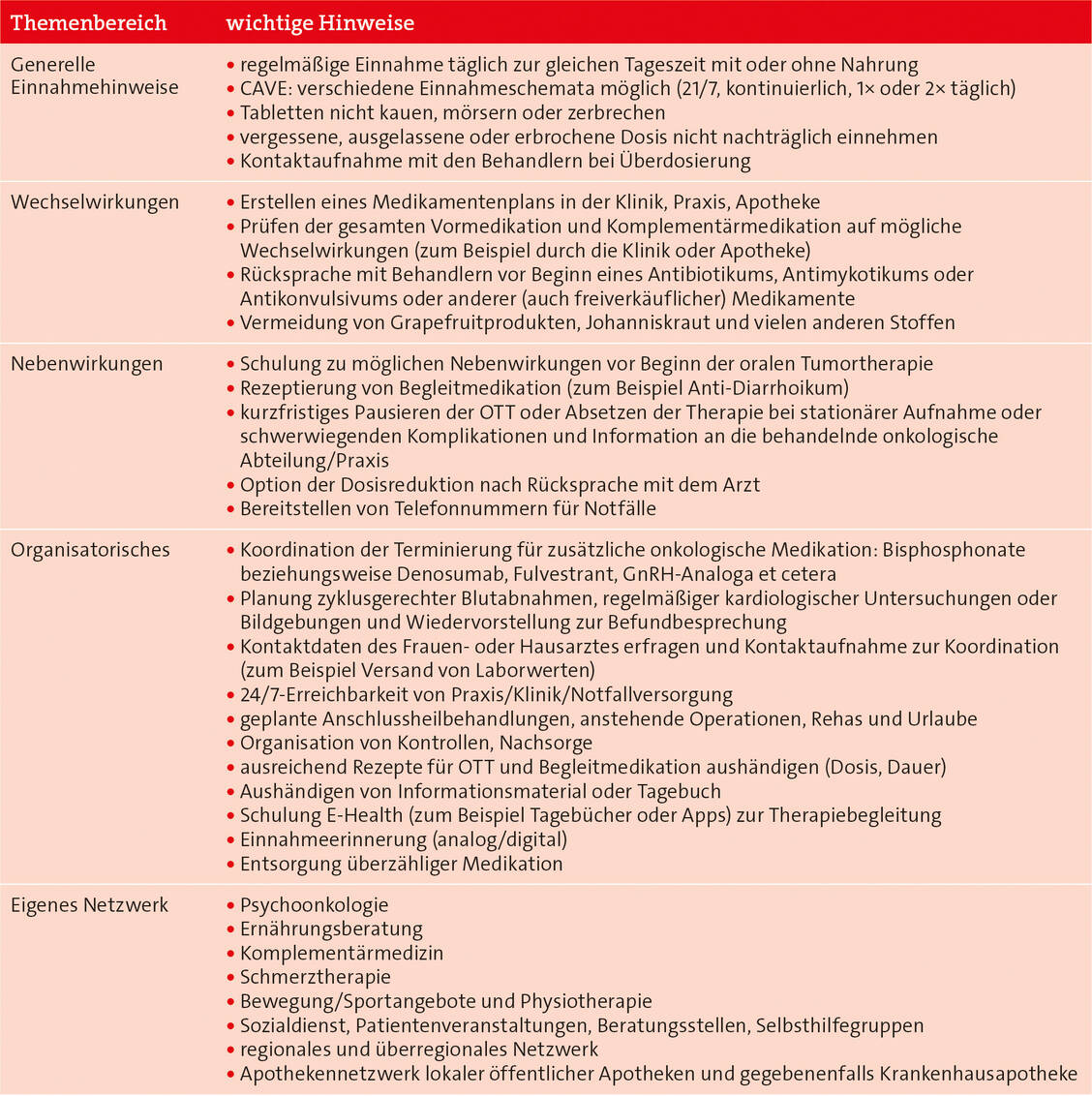

Dabei unterstützt auch das standardisierte Patiententrainingsprogramm MOATT, welches geeignet ist, um Therapieabbrüche zu senken und die Prognose zu verbessern und in vielen Studien zur OTT zum Einsatz kommt (11). Die Anbindung an Unterstützungsangebote wie Psychoonkologie, Ernährungsberatung, Bewegungsangebote, Sozialberatung, Komplementärmedizin und Informationsangebote können Patientinnen dabei helfen, ihre Therapietoleranz und -wirkung zu verbessern. Patientinnen erhalten umfassende Informationen zur sachgerechten Lagerung oraler Antitumortherapeutika, wie dem Schutz vor Hitze, Sonnenlicht und Feuchtigkeit. Zudem werden potenzielle Wechselwirkungen thematisiert, zum Beispiel zwischen CDK4/6-Inhibitoren und Grapefruitprodukten oder mit begleitender Medikation wie Antibiotika.

Das Verhalten bei therapieassoziierten Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Fatigue, Diarrhö oder Fieber wird ausführlich erläutert (12).