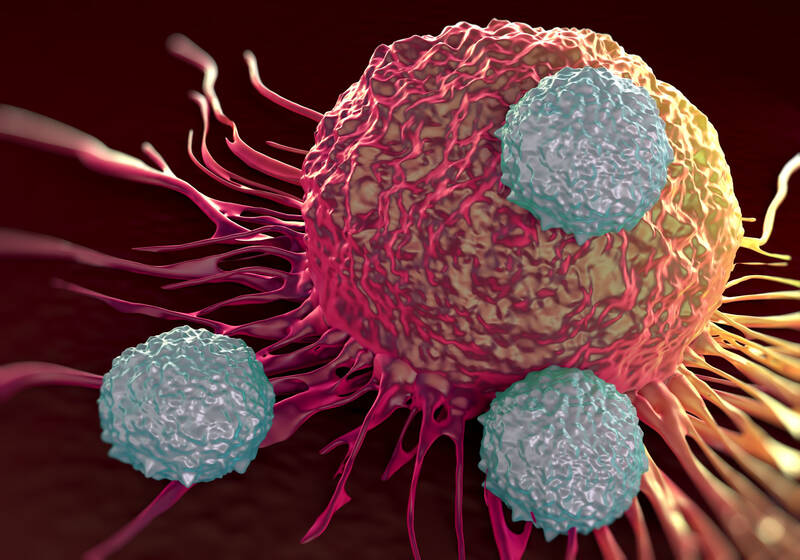

Krebszellen tragen durch Mutation oder erhöhte Expression sogenannte Peptidepitope auf ihrer Oberfläche, die sich von gesunden Zellen unterscheiden. Diese Epitope können identifiziert, synthetisch hergestellt und als Vakzine formuliert werden, sodass sie von dem Haupthistokompatibilitätskomplex II (MHC II) durch antigenpräsentierende Zellen (dendritische Zellen) präsentiert werden und somit CD4+-T-Zellen aktivieren. Dies führt zu einer Th1-Antwort mit INF-γ-Freisetzung, Aktivierung von Makrophagen und Unterstützung der zytotoxischen T-Zell-Funktion. Ein Teil der Peptidepitope kann auch über MHC I den CD8+-T-Zellen präsentiert werden, was zu einer direkten zellvermittelten Zytotoxizität gegenüber Peptidepitop-tragenden Zellen führt.

Vielversprechende Peptidvakzine werden vor allem in der Therapie von Brustkrebs, Gliomen und Melanomen getestet und befinden sich aktuell in Phase I und II (26–28).