Beim Management von Gentherapien ist auch die Krankenhausapotheke involviert. »Wenn feststeht, ob und wann ein Patient behandelt wird, werden wir zeitnah informiert«, berichtet Jessica Gunia, Leiterin der Sterilabteilung der MHH-Zentralapotheke, im Gespräch mit der PZ. Beispiel Zolgensma, mit dem Säuglinge und Kleinkinder mit spinaler Muskelatrophie in der Kinderklinik behandelt werden: Zunächst müsse von der Klinik die Kostenübernahme durch die Krankenkasse geklärt werden (diese Gentherapie kostet rund 2 Millionen Euro). Die Dosisberechnung erfolgt nach Körpergewicht durch die behandelnden Ärzte. Diese wird von den Krankenhausapothekern gegengecheckt und anschließend die Bestellung ausgelöst.

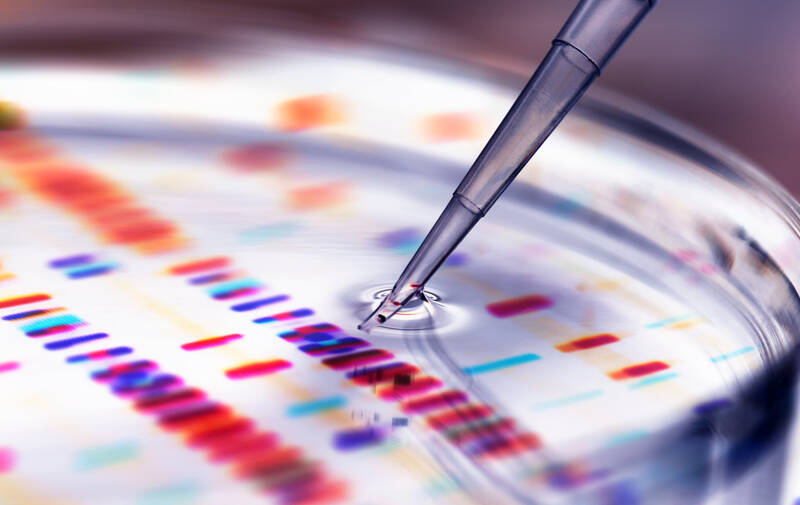

»Gentherapeutische Präparate kommen bei uns zwar nicht täglich vor, aber wir haben mittlerweile Routine im Umgang damit entwickelt«, berichtet Gunia. Der Waren- und Dokumentationsprozess sei zwar aufwendiger, die eigentliche Herstellung der Infusion laufe dann aber im Prinzip wie bei anderen aseptisch hergestellten Medikamenten in der Krankenhausapotheke ab. Das Medikament wird in die Reinräume der Sterilherstellung eingeschleust und unter Laminar-Flow-Werkbänken von qualifiziertem pharmazeutischen Personal zubereitet.

Zolgensma wird aus Irland nach Hannover eingeflogen und von einem Spezialkurierdienst direkt an die Klinikapotheke geliefert. Dort wird die spezielle Transportbox mit dem tiefgekühlten Medikament auf Trockeneis nur an bestimmte Personen nach Vorlage des Personalausweises ausgehändigt. »Wir haben dann eine Checkliste, was alles zu überprüfen ist, wie mögliche Schäden an der Transportbox, eine intakte Verpackung, Patienten-ID, Anzahl und passende Befüllung der Vials und die Temperatur-Logdaten«, erläutert Hassan Darkhabani, stellvertretender Leiter der Sterilabteilung.

Der Patient wird in der Regel am Tag vor der geplanten Gabe einbestellt und noch einmal eingehend untersucht. Station und Apotheke telefonieren am nächsten Morgen, ob der Eingriff wirklich stattfinden kann. Dann geht es in die Sterilherstellung. Insgesamt stellt die Behandlung mit Gentherapeutika einen komplexen Prozess dar, in dem Krankenhausapotheke und Klinik interdisziplinär eng zusammenarbeiten.