Seit den 1950er-Jahren werden Operationen zur Behandlung starker Adipositas-Formen eingesetzt. Die Zahl der Eingriffe steigt seit Beginn der 2000er-Jahre kontinuierlich an. Bei den aktuellen Operationstechniken wird der Magen-Darm-Trakt so verändert, dass Patienten dauerhaft an Gewicht verlieren. Dies geschieht durch restriktive (Verkleinerung der Magenkapazität) und malabsorptive (Verhinderung der Aufnahme von Kalorien) Techniken. Eine Kombination aus beiden Verfahren ist die effektivste Methode zur Gewichtsreduktion.

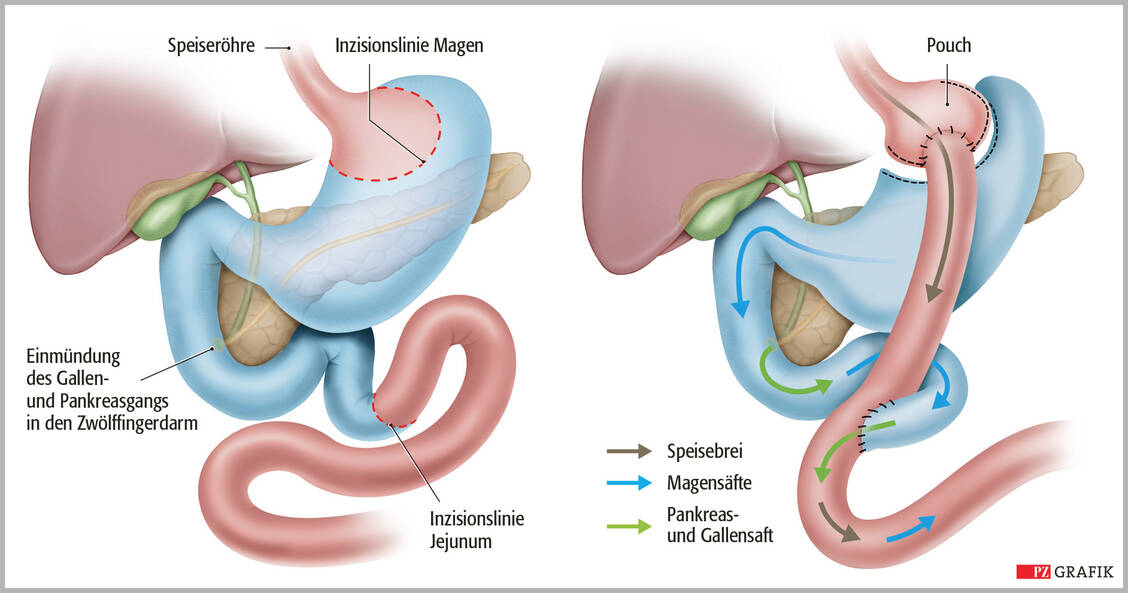

In Deutschland werden bariatrische Operationen nur an spezialisierten Zentren vorgenommen. Der häufigste Eingriff ist der sogenannte Magenbypass, zum Beispiel als Roux-en-Y-Gastric-Bypass, benannt nach dem Chirurgen Roux und dem Entstehen eines sehr schematischen Ypsilons. Dabei wird der Magen von der Speiseröhre abgetrennt, der Dünndarm wird im Jejunum (Leerdarm) durchtrennt und mit dem nach oben offenen Ende an die Speiseröhre genäht (Grafik). Der Magen mit dem Duodenum wird weiter unten erneut mit dem Jejunum verbunden. Ein kleines Reservoir des Magens, der Pouch, bildet die neue Sammelstelle für die Nahrung. Der abgetrennte größere Teil des Magens wird verschlossen und verbleibt frei im Bauchraum.