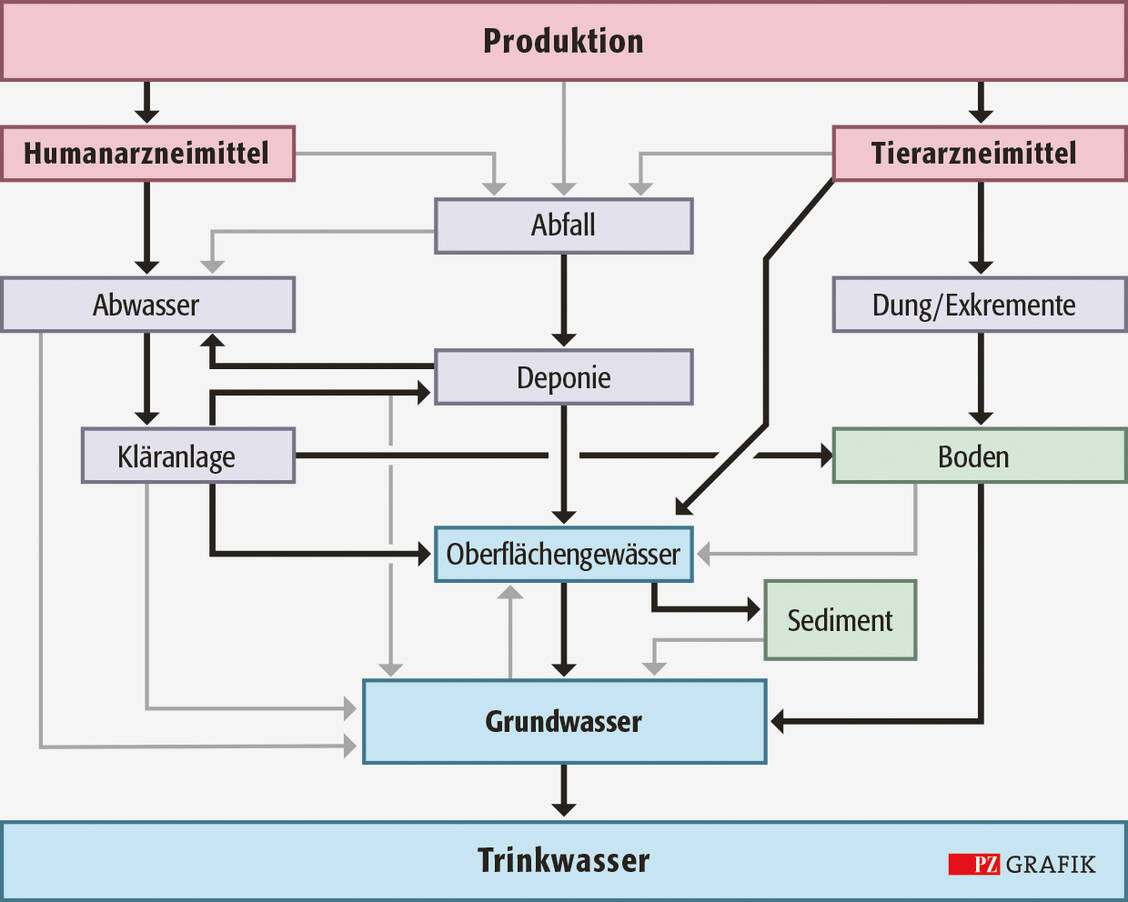

Nicht verwendete Arzneimittel müssen fachgerecht entsorgt werden, um eine Einbringung in den Wasserkreislauf zu verhindern. Grundsätzlich gilt: Arzneimittel niemals über die Toilette oder das Waschbecken/die Spüle entsorgen!

Eine einheitliche Regelung zur Entsorgung von Arzneimitteln gibt es in Deutschland nicht, da die Entsorgung von Hausmüll auf kommunaler Ebene geregelt wird und sich daher regional unterscheiden kann. In der Gebrauchsinformation von Arzneimitteln werden spezielle Hinweise zur Entsorgung mitunter im Abschnitt 5 »Wie ist das Arzneimittel aufzubewahren?“ genannt. Dabei wird auf die Apotheker als Ansprechpartner verwiesen. Konkrete Informationen zur Entsorgung liefern die kommunalen Müllentsorgungsunternehmen oder die Website www.arzneimittelentsorgung.de, die allerdings in einigen Orten nicht mehr aktuell ist.

Sind in der Gebrauchsinformation eines Arzneimittels keine speziellen Hinweise genannt, können Arzneimittel in Deutschland in der Regel über den Restmüll entsorgt werden. Dieser wird größtenteils verbrannt, sodass die Wirkstoffe kein Problem mehr für die Umwelt darstellen. Nur an wenigen Orten findet noch eine biologische Abfallbehandlung statt. Hier sind andere Entsorgungspfade, beispielsweise über Schadstoffsammelstellen, wichtig.

Um Arzneimittelmissbrauch und die Gefährdung anderer Personen, zum Beispiel von Kindern, zu verhindern, sollten Medikamentenreste aus den Blistern herausgedrückt und zum Beispiel in Zeitungspapier eingewickelt werden. (Matrix-)Pflaster werden zerschnitten. Arzneimittelfläschchen sollen nicht ausgespült werden. Flüssige Arzneimittelreste entweder mit aufsaugenden Materialien aufnehmen oder in der geschlossenen Flasche im Restmüll entsorgen.

Die Rücknahme von Altarzneimitteln in Apotheken findet nur noch auf freiwilliger Basis statt. Größere Mengen von Arzneimittel können oft bei Schadstoffsammelstellen oder Recyclinghöfen abgegeben werden. In manchen Orten gibt es Alternativangebote wie die MEDI-Tonne in Berlin.