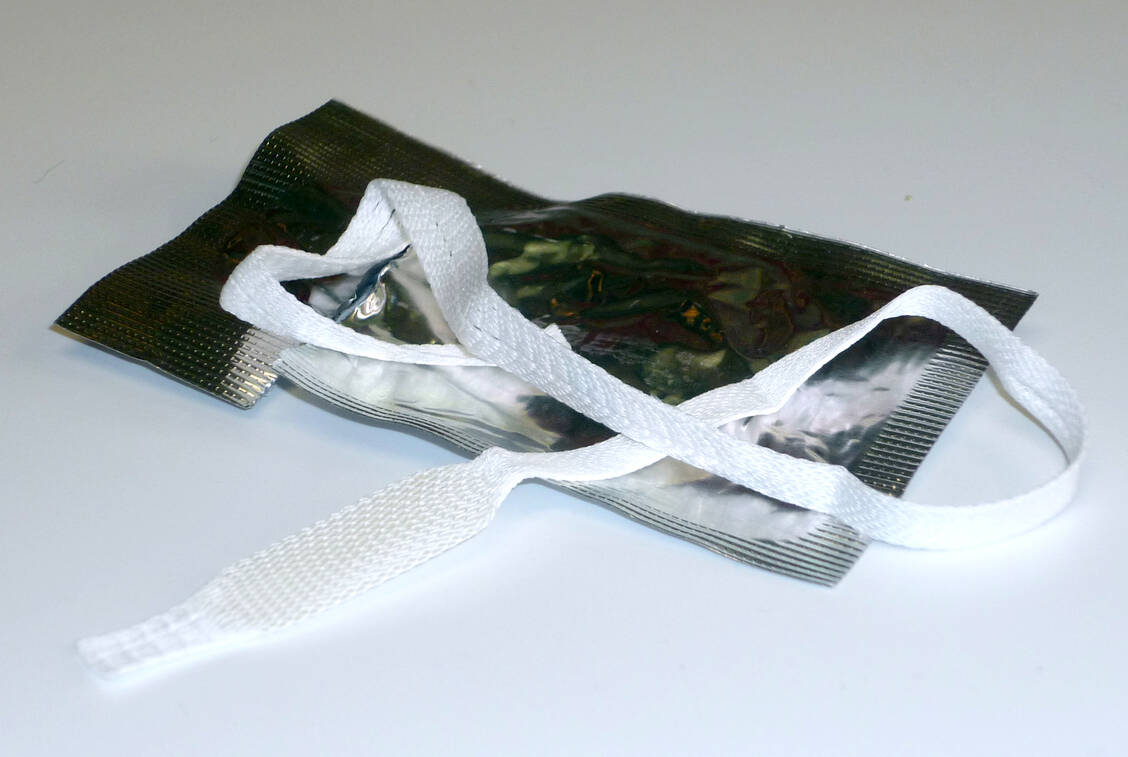

Vaginalinserte können aber auch von der üblichen Ringform abweichen. Beispielsweise dient bei Propess® ein etwa 3 cm langes, 1 cm breites und knapp 1 mm dickes Insert als Depot für 10 mg Dinoproston (Prostaglandin E2), aus dem etwa 0,3 mg Wirkstoff pro Stunde kontrolliert abgegeben werden. Das elastische Plättchen besteht aus einem Hydrogelpolymer, das durch kovalente Verknüpfung aus Macrogol 8000, 4,4’-Methylendicyclohexyldiisocyanat und Hexan-1,2,6-triol synthetisiert wird. Es wird (ausschließlich von geschultem Personal in Kliniken) tief in das hintere Scheidengewölbe eingeführt und soll die Zervixreifung in der Spätschwangerschaft anregen. Es muss nach spätestens 24 Stunden durch behutsamen Zug am Rückholband aus Polyestergarn entfernt werden, auch wenn keine Zervixreifung erreicht wurde.