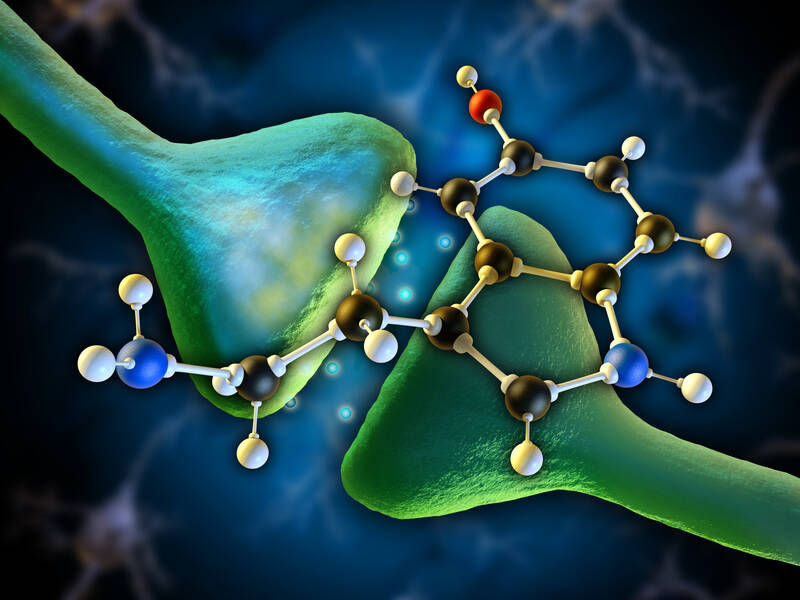

Im Apothekenalltag sind Interaktionschecks übliche Praxis. Die Relevanz des Serotoninsyndroms bei der Kombination mehrerer serotonerger Arzneistoffe wird dabei häufig überschätzt. Laut der Leitliniengruppe sind schwere Formen des Serotoninsyndroms extrem selten und leichte Ausprägungen können gut behandelt werden beziehungsweise sind selbstlimitierend. Die Autorinnen und Autoren warnen vor einer Verunsicherung der Patienten durch Apothekenpersonal, die zu Therapieabbrüchen oder Nonadhärenz führen könnte. Wirklich relevant ist eine Intervention nur, wenn mehrere stark serotonerge Substanzen in hohen Dosierungen von verschiedenen Ärzten verordnet werden. Kontraindiziert ist zum Beispiel Tranylcypromin als irreversibler MAO-Hemmer kombiniert mit anderen serotonergen Arzneistoffen wie Linezolid oder Tramadol.

Andere Nebenwirkungen oder pharmakodynamische Interaktionen, die etwa zu einer erhöhten Blutungsneigung oder Hyponatriämie unter SSRI oder SSNRI führen können, sind zwar auch selten, zeigen aber eine höhere klinische Relevanz als das Serotoninsyndrom. Nicht steroidale Antirheumatika (NSAR) und neue orale Antikoagulanzien (NOAK) etwa können mit SSRI und SSNRI das Risiko für gastrointestinale Blutungen erhöhen, bei gleichzeitiger Einnahme von Diuretika sind regelmäßige Elektrolytkontrollen sinnvoll. Diese Risiken können durch eine gute Anamnese der Komedikation und Komorbiditäten vermieden werden. Mit einem hohen Empfehlungsgrad sollen beim Monitoring Wirkungen und typische Nebenwirkungen der medikamentösen Therapie aktiv erfragt werden. Auch bei erweiterten Medikationsberatungen in Apotheken können diese Aspekte bezüglich der antidepressiven Therapie abgefragt werden. (Mehr zu den wichtigsten Interaktionen bei Antidepressiva lesen Sie im PZ-Titelbeitrag 20/2022.)