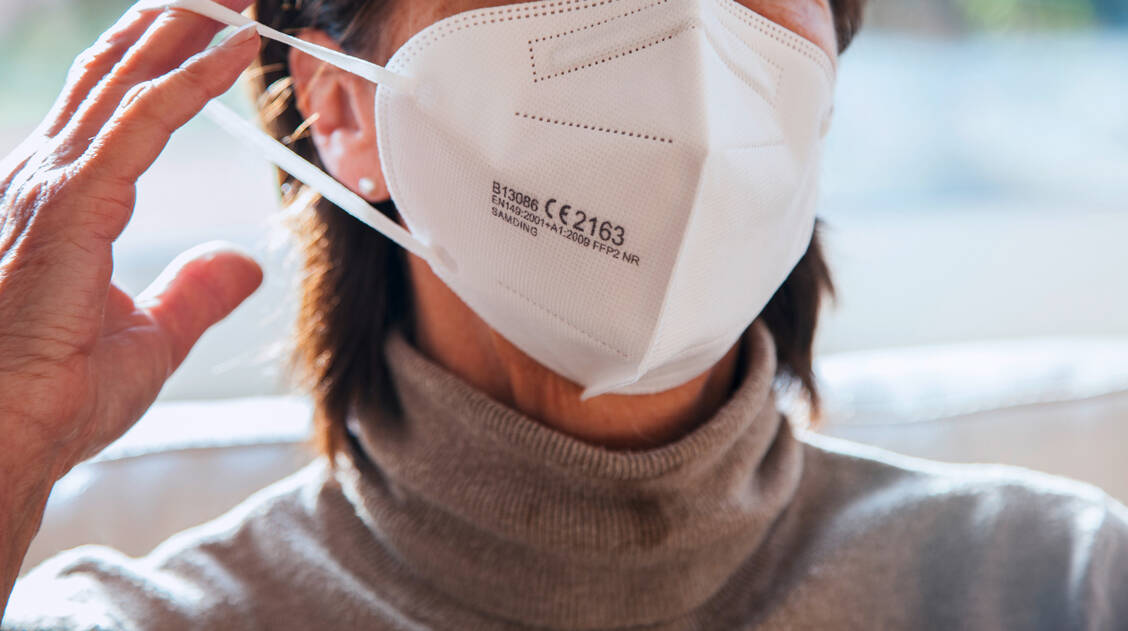

Insbesondere zu Beginn der Pandemie, als erst sehr wenige Menschen eine Immunität gegen den neuen Erreger aufgebaut hatten, waren nicht pharmazeutische Interventionen (NPI) das einzige Mittel zur Eindämmung des Infektionsgeschehens: Abstands- und Hygieneregeln, Kontaktbeschränkungen, das Tragen von Schutzmasken, Schnelltests und Quarantäne. Das »Flachhalten der Kurve« war unerlässlich, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Einzelne oder auch alle NPI waren in Teilen der Bevölkerung äußerst unbeliebt und ihre Wirksamkeit wurde nicht zuletzt deshalb immer wieder infrage gestellt.

Zur Aufarbeitung der Pandemie zählt daher auch auszuwerten, wie gut die einzelnen NPI ihren Zweck erfüllt haben und Ansteckungen verhindern konnten. Das ist auch mit Blick auf eine kommende Pandemie wichtig, denn die grundsätzliche Situation, dass man die rasche Ausbreitung eines Erregers in der Bevölkerung eindämmen muss, ohne dafür adäquate pharmakologische Mittel zur Verfügung zu haben, wird bei jeder neuen Pandemie mindestens zu Beginn dieselbe sein.