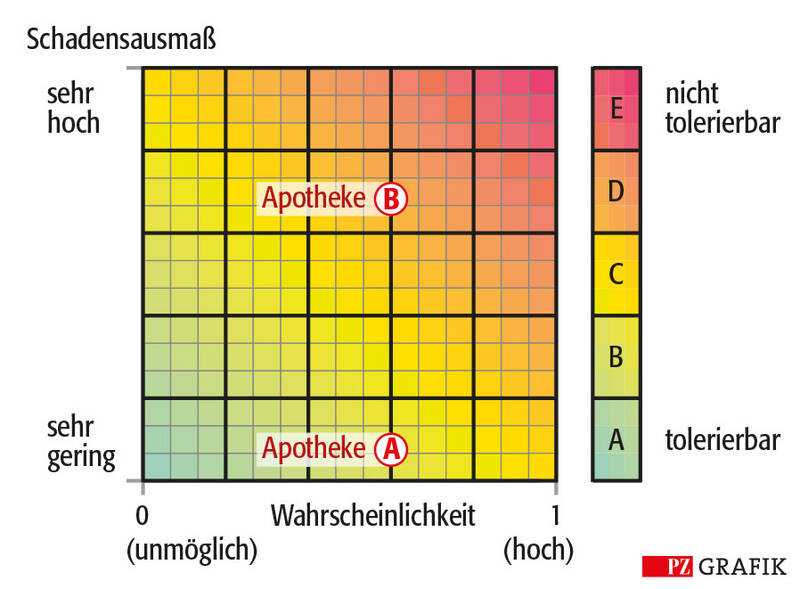

Das identifizierte Risiko im Fallbeispiel ist ein Stromausfall von zwölf Stunden. Apotheke A liegt in einem Einfamilienhaus mit einer Photovoltaikanlage und einem Batteriespeicher. Sie ist zum Schutz vor Datenverlust mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) für den Server ausgestattet. Apotheke B liegt in einem Mehrfamilienhaus mit regulärer Stromversorgung durch einen preiswerten Stromanbieter und hat bisher keine USV. Die individuelle Risikobewertung der Apotheken könnte etwa so aussehen (siehe Grafik):

Beide Apotheken schätzen die Wahrscheinlichkeit für einen Blackout bis zu zwölf Stunden aufgrund der aktuellen Lage als erhöht ein. Da Apotheke A bereits über einen Batteriespeicher zur Überbrückung dieser Dauer verfügt, bewertet sie das Ausmaß des Schadens geringer als Apotheke B. Diese hätte ein erheblich höheres Schadensausmaß für Daten- und Warenverluste sowie einen Betriebsausfall zu erwarten.

Beispielsweise könnten die Lagerungsvorschriften für kühlpflichtige Arzneimittel ohne funktionierende Kühlschränke nicht mehr eingehalten werden. Im Hochsommer gilt dies – ohne funktionierende Klimaanlage – möglicherweise auch für Medikamente, die bei Raumtemperatur gelagert werden. Angesichts immer teurerer Arzneimittel sollte auch der Versicherungsschutz regelmäßig überprüft werden.

Das Beispiel verdeutlicht, dass jede Apotheke Risiken zwingend individuell bewerten und dabei weitere relevante Partner wie Großhandel, Energieversorger oder den Vermieter berücksichtigen muss.

Quelle: modifiziert nach Josef Kolerus