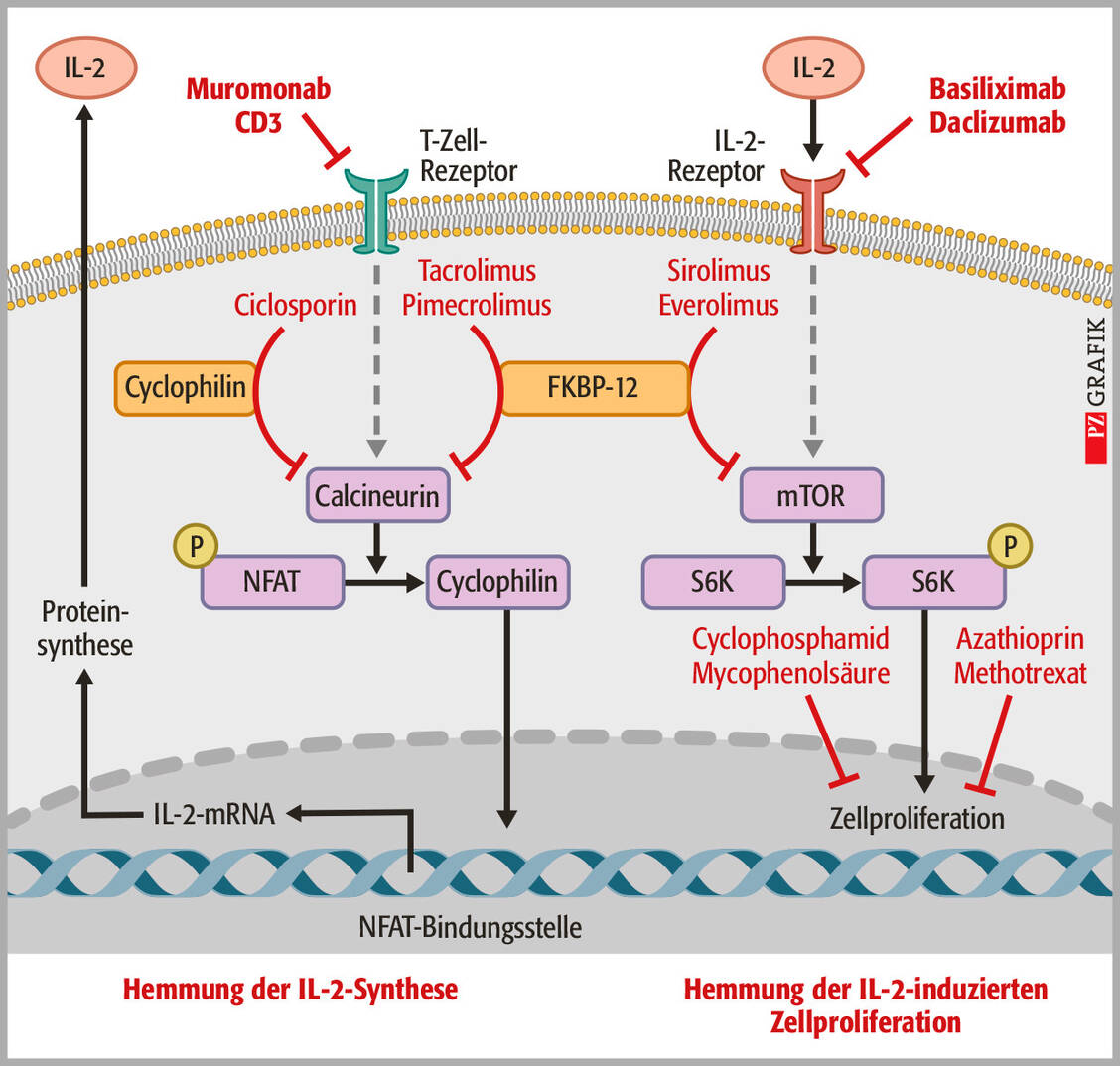

Generell hemmen alle Immunsuppressiva die Zellproliferation der Lymphozyten. Die Substanzen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Wirkung auf unterschiedliche Lymphozyten. Zum Beispiel wirken die zytostatischen Substanzen eher generalisiert auf alle Lymphozyten-bildenden Vorgänge. Dagegen lassen Substanzen wie Mycophenolsäure oder Everolimus die Bildung reifer Lymphozyten aus Stammzellen weitgehend unbeeinflusst.

Je spezifischer die Angriffe auf die kritischen Lymphozyten sind, umso zielgerichteter ist die Therapie. Aber es ist eben die Herausforderung, die Eigenschaften der spezifischen Lymphozyten zu adressieren. Mit größter Selektivität greift hier der Anti-IL-2-Rezeptor-Antikörper Basiliximab ein, da der IL-2-Rezeptor nur auf aktivierten T-Lymphozyten verstärkt exprimiert wird.