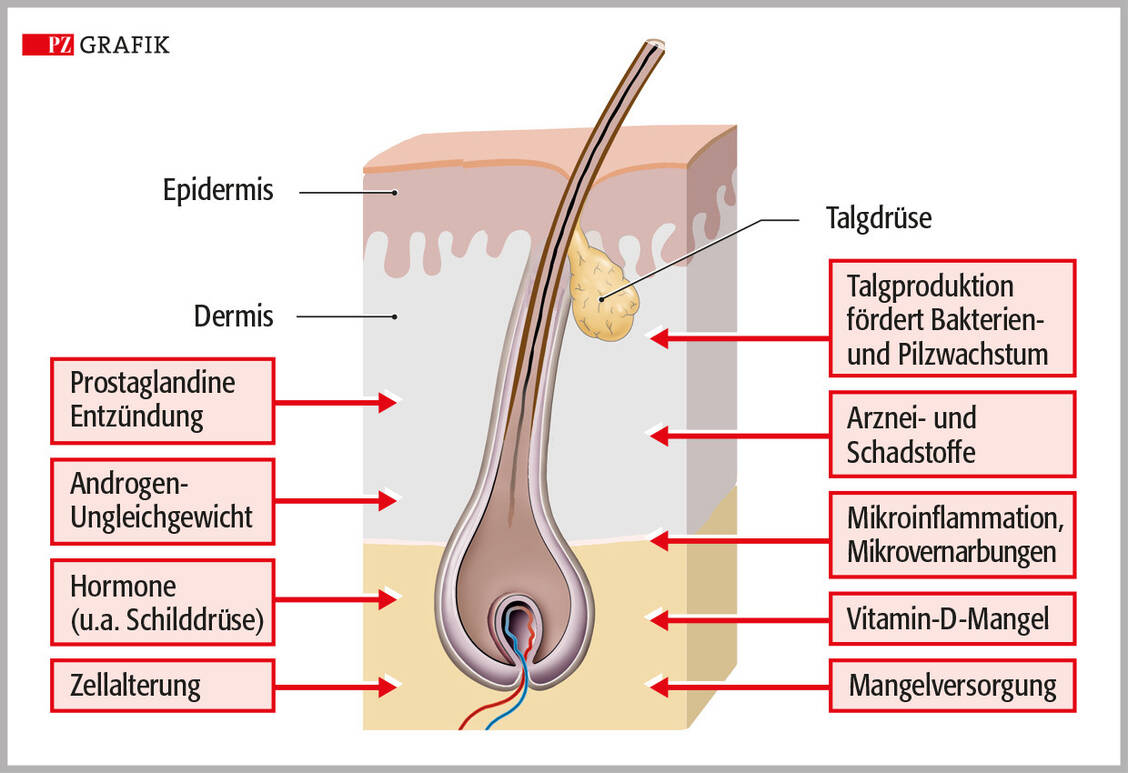

Die einzelnen Formen von Haarverlust haben unterschiedliche, teils kombinierte Ursachen (1, 3, 4). So wird die androgenetische Alopezie wesentlich durch eine genetische Veranlagung der Sensitivität gegenüber Dihydrotestosteron (DHT) bestimmt (1, 4). Die Alopecia areata dagegen ist eine Autoimmunerkrankung, bei der sich das Immunsystem fälschlicherweise gegen Haarfollikel richtet (1, 2, 4). Dagegen basieren anagenes und telogenes Effluvium häufig auf metabolischem oder psychischem Stress, sei es im Kontext von Krankheit, Medikation (Biologika, Immunsuppressiva, Zytostatika), Schwermetallbelastung oder Hormonschwankungen, auch im Rahmen einer Geburt. Der Haarverlust ist hier in der Regel nicht vernarbend und reversibel (4).