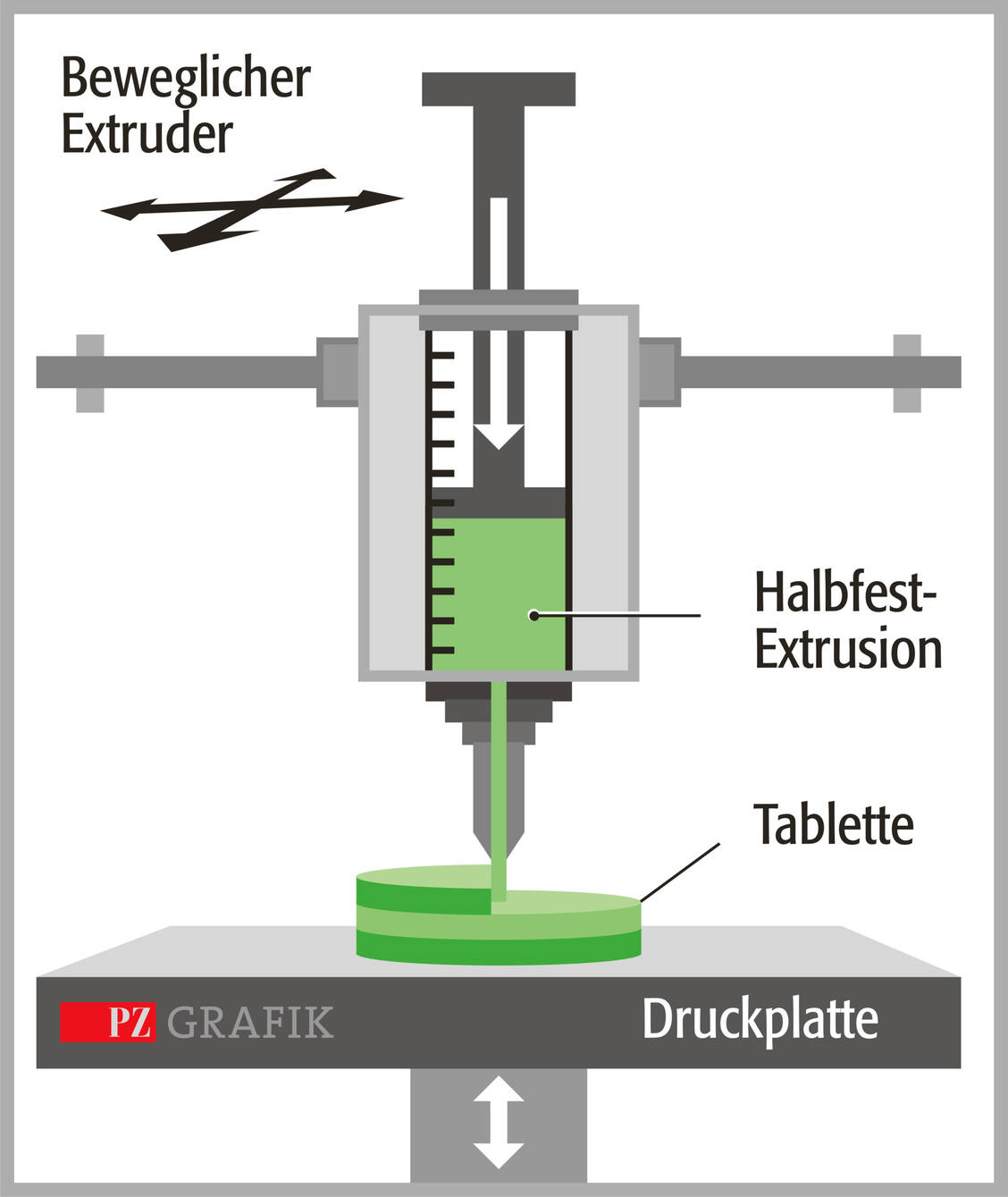

Sehr ähnlich wie die Schmelzschichtung funktioniert die Halbfest-Extrusion (Abbildung 2). Dabei wird eine bei Raumtemperatur halbfeste, unter Druckanwendung fließfähige Masse (Gel) über eine Düse auf eine Arbeitsplattform aufgebracht und muss anschließend durch Trocknung oder einen anderen Prozess wie Polymerisation verfestigt werden. Im Alltag ist der Vorgang mit dem Verzieren von Torten mittels Spritzbeutel oder Tortenspritze zu vergleichen. Die Halbfest-Extrusion wird häufig beim sogenannten Bio-Printing eingesetzt, bei dem lebende Zellen, die in eine Gelmatrix eingebettet sind, verdruckt werden, um daraus gewebeähnliche Strukturen wie etwa Hautkonstrukte zu generieren.

Zu den bisher weniger häufig eingesetzten 3-D-Drucktechniken gehört das selektive Lasersintern. Dabei wird zunächst ein definiertes Pulverbett erzeugt, in das anschließend ein energiereicher Laserstrahl punktgenau fokussiert wird. Die Laserenergie bewirkt an den gewünschten Stellen einen Sinterungsprozess, bei dem die einzelnen Pulverpartikel, häufig Polymere, zu größeren Printlets vereinigt werden. Schicht für Schicht lassen sich feste Zubereitungen mit beliebiger und sehr feiner Strukturierung erzeugen.