In der Schwangerschaft bessert sich die Migräne bei etwa 50 bis 80 Prozent der Frauen oder bleibt sogar ganz aus. Dieser Effekt zeigt sich besonders in den letzten beiden Schwangerschaftsdritteln. Bei etwa 8 Prozent nehmen die Kopfschmerzen jedoch zu. Nach der Geburt des Kindes treten die Attacken oft erneut auf. Stillen hat vermutlich einen schützenden Effekt auf die Kopfschmerzhäufigkeit postpartal (5, 20, 21).

Vor oder zu Beginn der Schwangerschaft sollte die Migräneprophylaxe und -therapie mit einem Facharzt festgelegt werden. Wichtig in der Beratung: Pflanzliche Arzneimittel oder nicht rezeptpflichtige Medikamente können gegebenenfalls den Fetus genauso gefährden wie chemisch-synthetische Mittel.

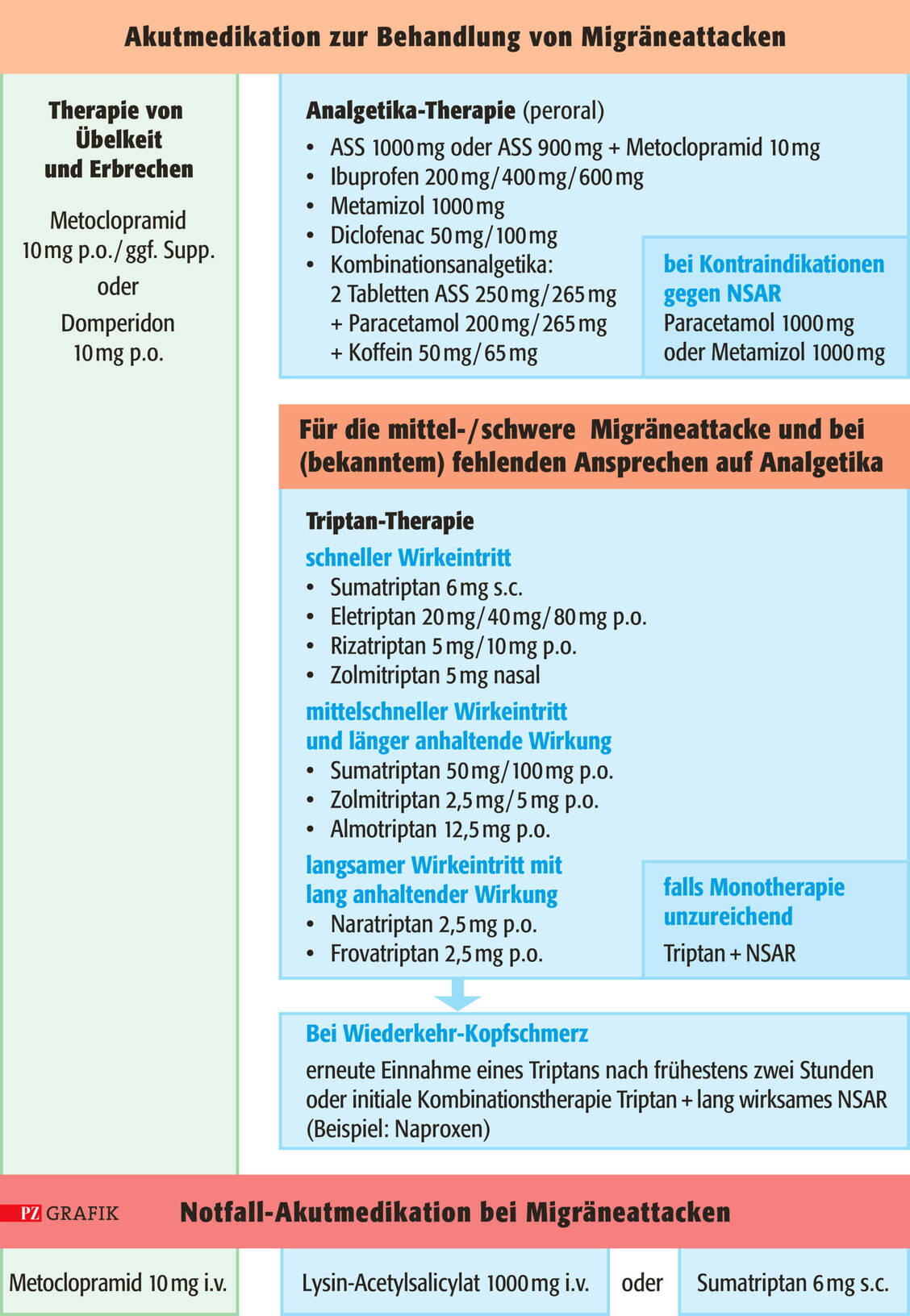

Zur Akutbehandlung dienen Acetylsalicylsäure (ASS) oder Ibuprofen, aber nicht im dritten Trimenon (5, 22, 23). Bei Kontraindikationen gegen diese Stoffe wird Paracetamol gegeben (5). Haben Frauen vor der Schwangerschaft ein Triptan gebraucht, ist Sumatriptan (gute Datenlage, siehe Embryotox) die Substanz der Wahl. Alle Arzneistoffe sind nur kurzfristig einzusetzen.

Als Prophylaxe helfen Entspannungsübungen, Magnesium (zweimal 300 mg täglich) und Medikamente (Metoprolol, Amitriptylin). Dies muss individuell mit dem behandelnden Arzt besprochen werden.

Ein Status migränosus kann nach Ausschluss eines symptomatischen Kopfschmerzes auch in der Schwangerschaft mit Steroiden behandelt werden.