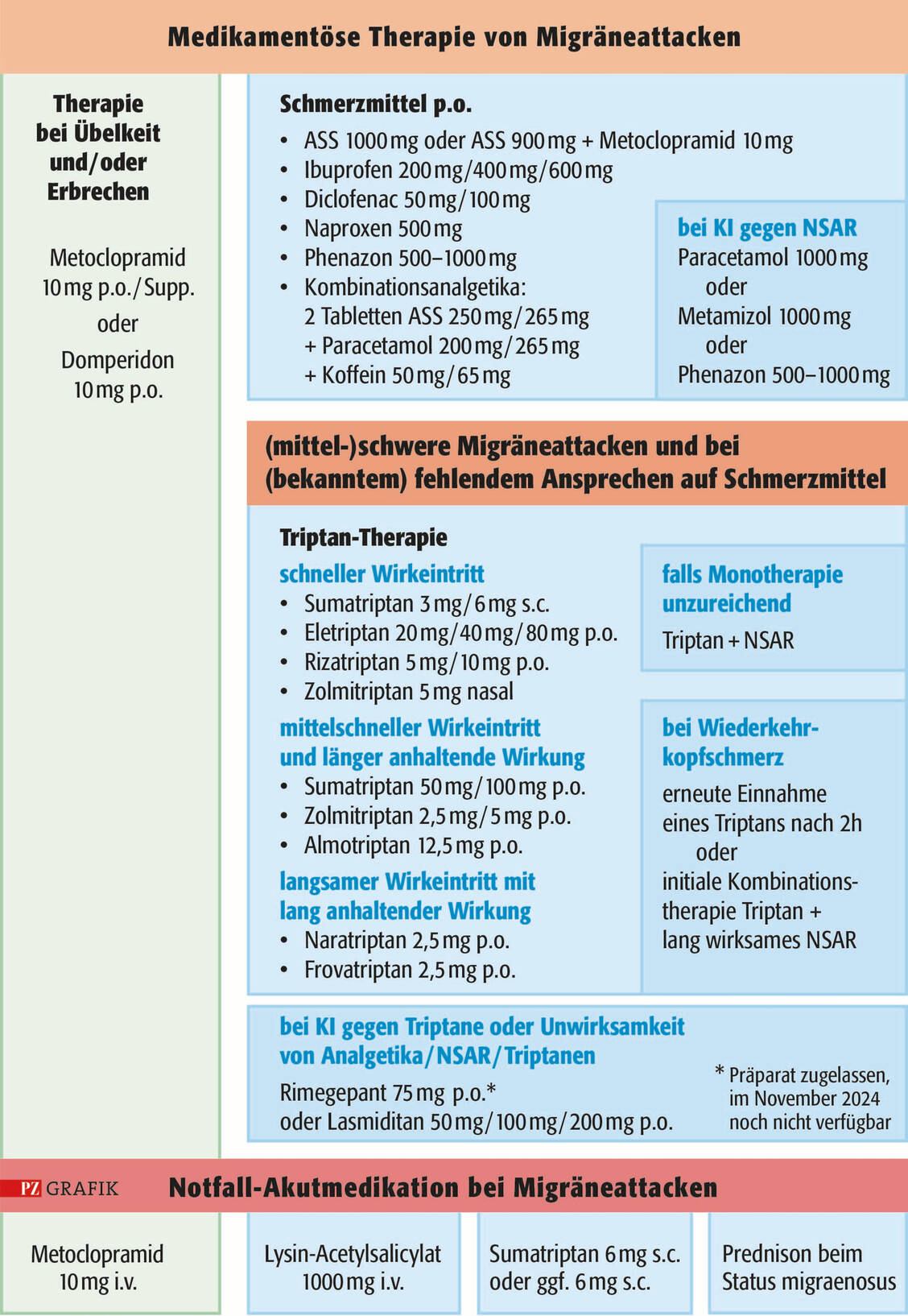

»Die Behandlung der neurologischen Erkrankung Migräne basiert auf den drei Säulen Akuttherapie, Prophylaxe von Attacken und Führen eines Kopfschmerztagebuchs«, berichtete Privatdozent Dr. Torsten Kraya, Chefarzt der Klinik für Neurologie im Klinikum St. Georg in Leipzig, auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN), der Anfang November in Berlin stattfindet. Ziel der Akuttherapie bei Migräne sei es, die Attacke rasch zu beenden und die Schmerzen sowie vegetative Symptome wie Übelkeit und Erbrechen innerhalb von maximal zwei Stunden zu beseitigen. Eine gute Akuttherapie sei wichtig, da bei einer ineffizienten Behandlung das Risiko für eine chronische Migräne steige, berichtete der Mediziner.