Hieronymus Bock, Kreüterbuch. Darin underscheidt nammen und Würckung der Kreüter Staüden, Hecken und Bäumen, mit ihren Früchten so in Teutschen Landen wachsen […] (1595).

Valerius Cordus, Pharmacorum omnium, quae quidem in usu sunt, conficiendorum Ratio […] (1546) Sp. 133.

Th. Hampe: Über ein Prosatraktätlein des Hans Folzens von der Pestilenz. In: Mitteilungen aus dem Germanischen Nationalmuseum 1896, S. 83–90.

Christoph Wirsung, New Artzney Buch. Heidelberg 1568, S. 581.

Erna Lesky, Die österreichische Pestfront an der k. k. Militärgrenze. In: Saeculum 8 (1957) 82–106.

LWL-Museum für Archäologie (Hg.), Pest! Eine Spurensuche (2019).

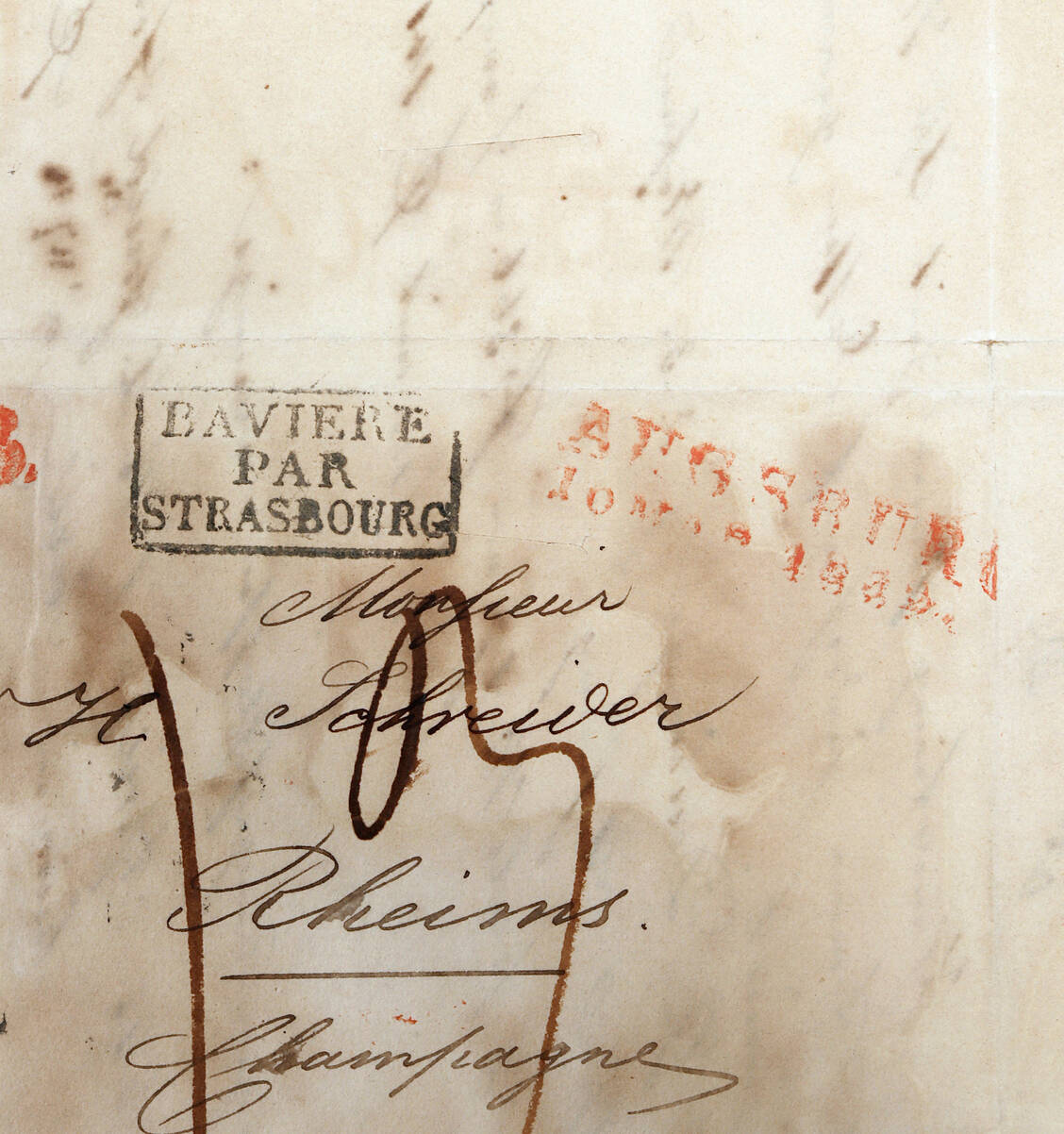

Klaus Meyer, Disinfected Mail: Historical Review and Tentative Listing of Cachets, Handstamp Markings, Wax Seals, Water Seals and Manuscript Certifications Alphabetically Arranged According to Countries (1962).