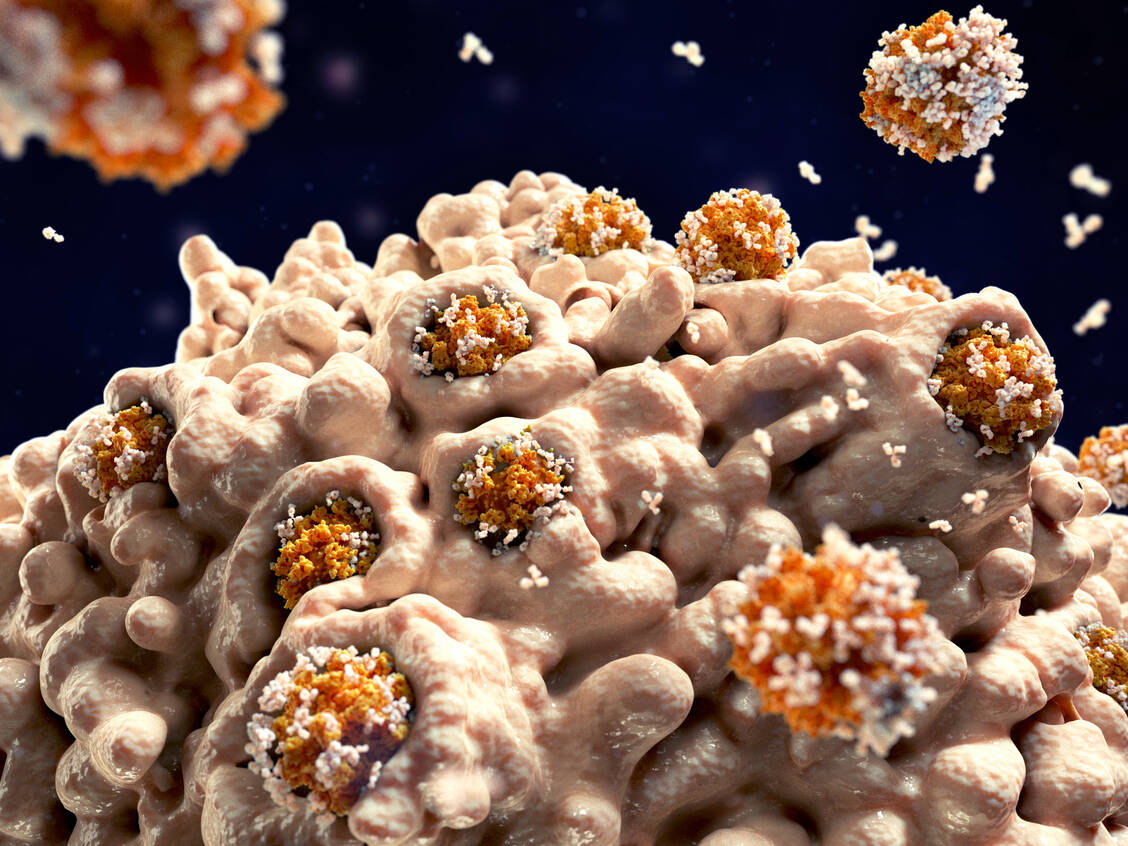

Es ist bekannt, dass zwischen 20 und 50 Prozent der Bevölkerung T-Zellen aufweisen, die mit SARS-CoV-2 reagieren, ohne dass die Personen bislang Kontakt mit dem Erreger hatten. Die Forscher um Jose Mateu vom La Jolla Institute for Immunology in Kalifornien untersuchten nun, inwieweit CD4+-T-Gedächtniszellen aus Blutproben mit SARS-CoV-2 und den Erkältungs-Coronaviren HCoV-OC43, -229E, -NL63 oder -HKU1 kreuzreagieren. In den Blutproben fanden sie ein ganze Reihe von T-Zellen, die mit ähnlicher Affinität an SARS-CoV-2 und an eines der vier anderen Viren binden konnten und bestimmten auch die Epitope, die diese Immunzellen erkennen. Wie die Forscher berichten, erkennen die T-Zellen nicht nur Teile des prominenten Spike-Proteins der Coronaviren, sondern auch andere Proteine der Erreger.