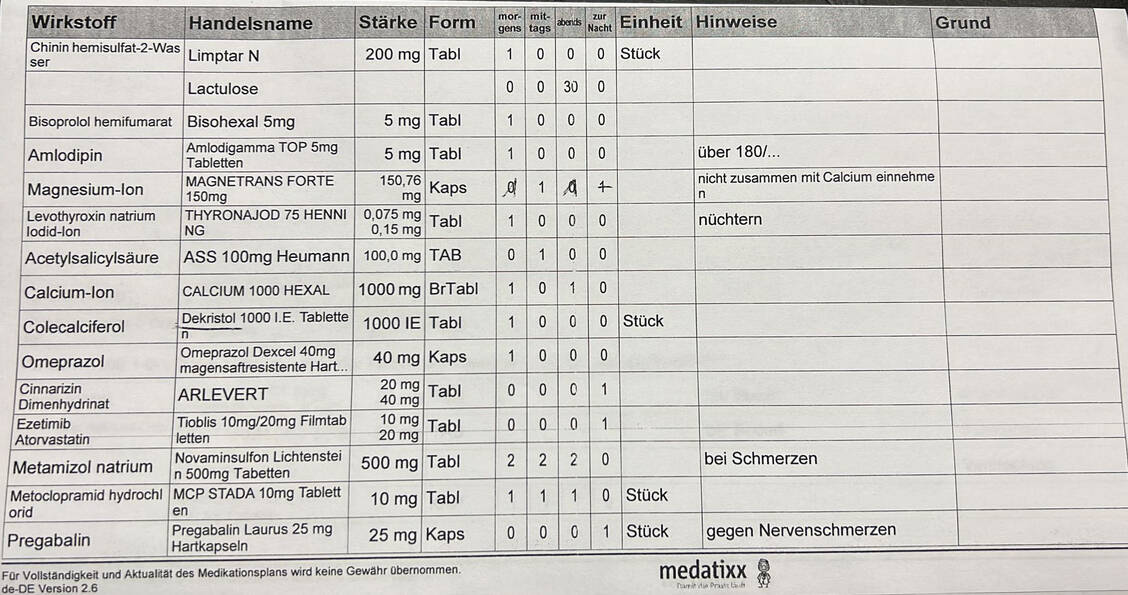

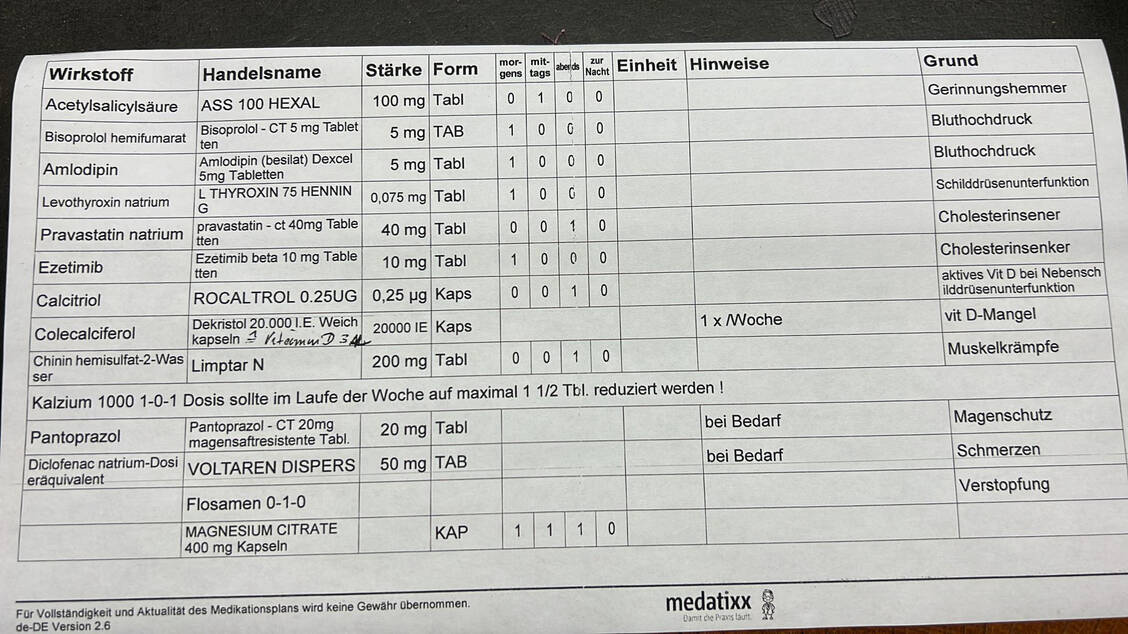

»Die Patientin hatte zwar in der Vergangenheit immer alles eingelöst, glücklicherweise aber bis auf die beiden PPI und das Magnesium nicht alles doppelt eingenommen «, stellte Göbel auf Nachfrage fest. »Sie hatte sich stattdessen aus den beiden ausgedruckten ärztlichen Medikationsplänen das herausgesucht, was sie am besten fand und daraus ihren eigenen handschriftlichen Medikationsplan erstellt.«

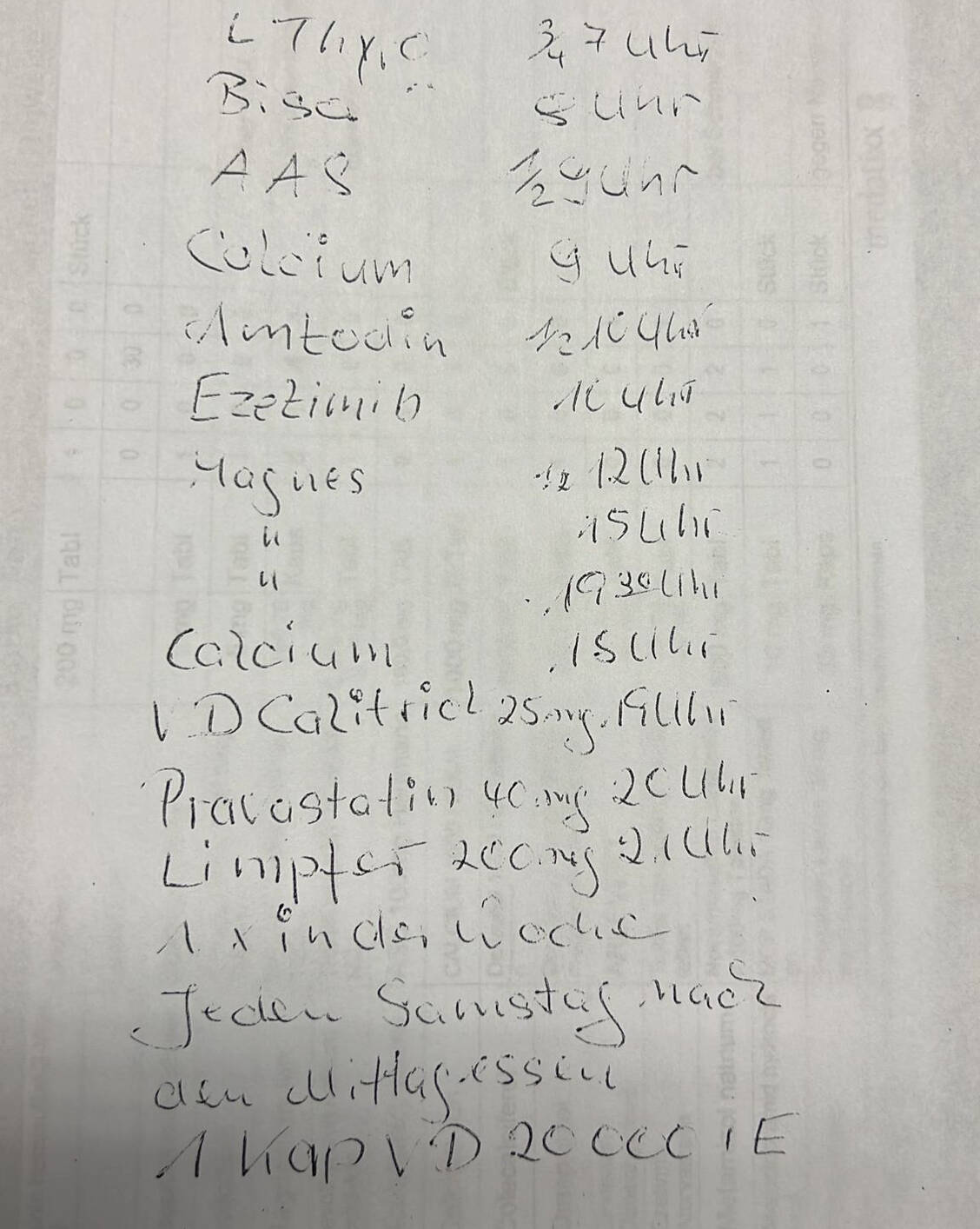

Frau J. hatte hier die Einnahmezeitpunkte notiert: Für jedes Arzneimittel einen eigenen, sodass sie tatsächlich den ganzen Tag mit der Tabletteneinnahme beschäftigt war (07:45, 08:00, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 12:30, 15:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00 und 21:00 Uhr). »Ihr Einwand, sie könne ja nicht den ganzen Tag Medikamente schlucken, war also durchaus berechtigt«, so Göbel.

Als Erstes ging der Apotheker natürlich die Doppelmedikationen an. Dazu riet er Frau J., ihrem Hausarzt möglichst bald mitzuteilen, dass ein weiterer Arzt mitverschreibt. »Da hat sie mich groß angeschaut und gefragt, ob die das nicht automatisch voneinander wüssten, was ich leider verneinen musste«, berichtet Göbel.