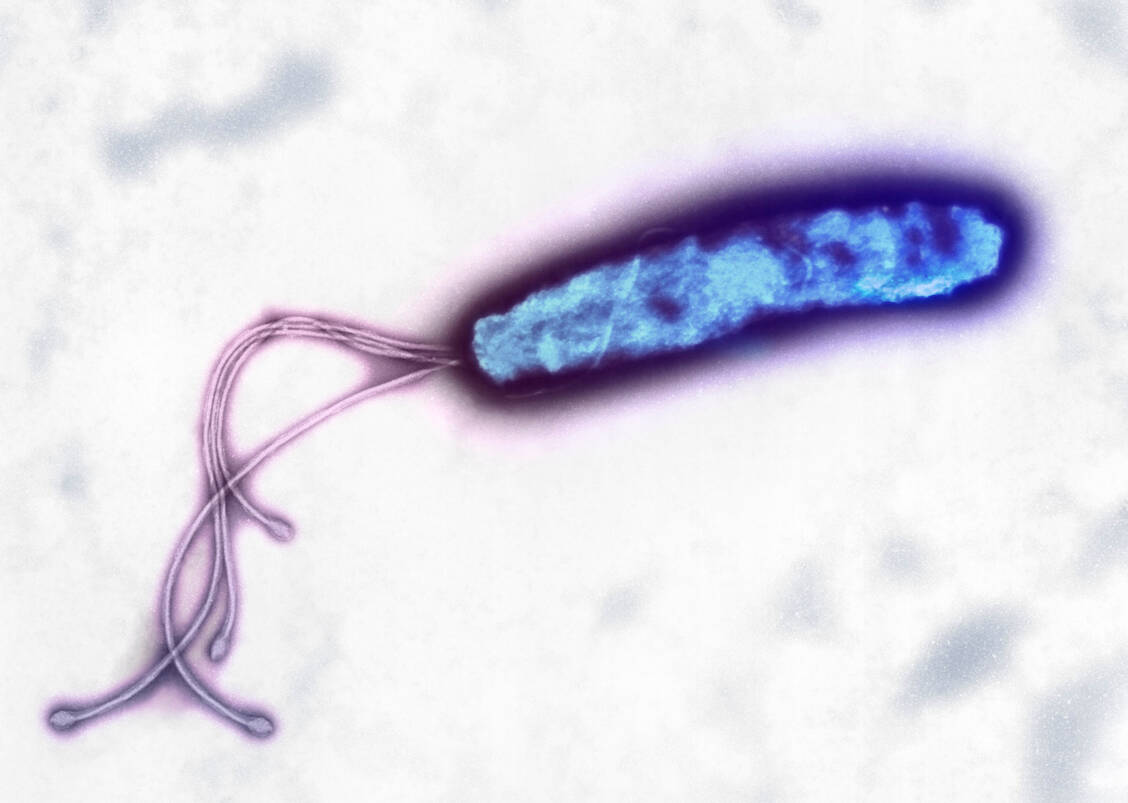

Heute weiß man, dass Helicobacter pylori sein Überleben im Magen sichert, indem er mithilfe des Enzyms Urease Harnstoff in Ammoniak und Kohlendioxid umwandelt. Der Ammoniak neutralisiert die Magensäure, sodass in unmittelbarer Umgebung des Bakteriums ein neutraler pH-Wert herrscht. Der basische Ammoniak schädigt das Magenepithel, gleichzeitig provozieren die Urease und andere bakterieneigene Enzyme eine starke Immunantwort, sodass es schließlich zu einer Entzündung (Gastritis) kommt. In der Folge kann sich ein Magen- oder auch Zwölffingerdarmgeschwür (peptisches Ulkus ventrikuli oder duodeni) bilden. Auch für die Entstehung eines Magenkarzinoms und eines bestimmten schleimhautassoziierten Non-Hodgkin-Lymphoms (MALT-Lymphom) stellt eine Infektion mit Helicobacter pylori einen Risikofaktor dar.