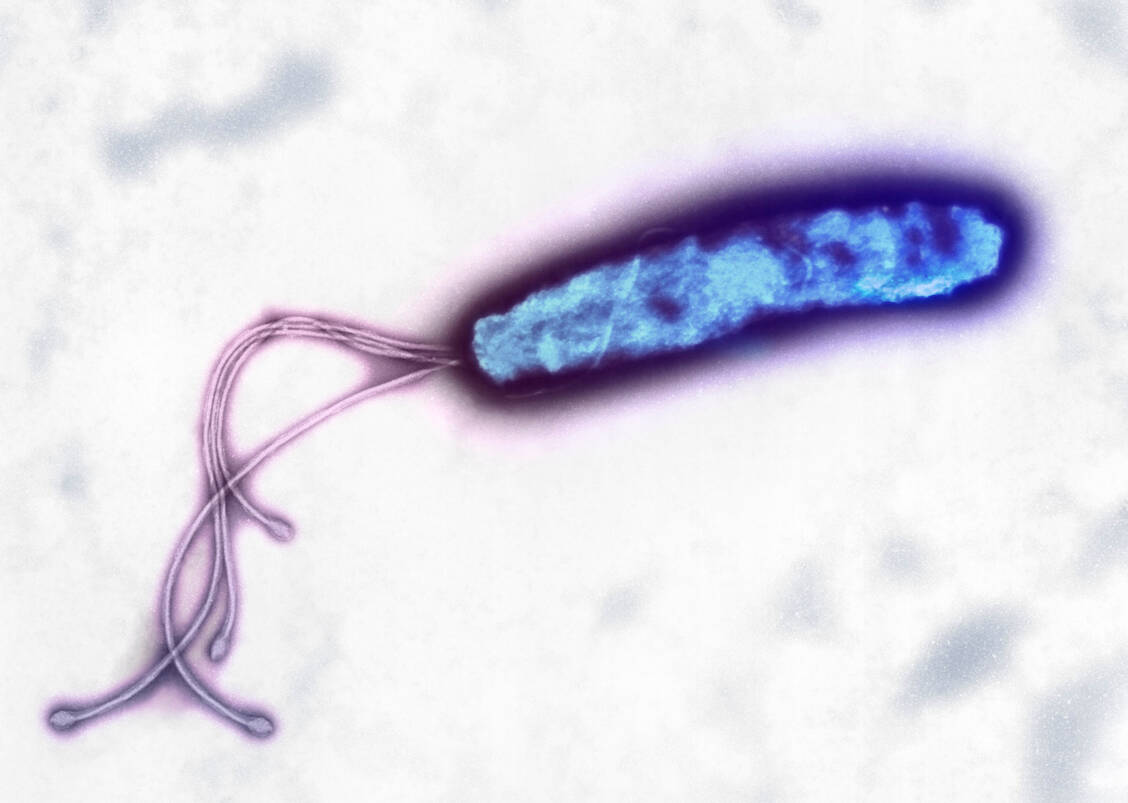

»Warum screenen wir also nicht die gesamte Weltbevölkerung und eradizieren im Fall eines Nachweises?« Untersuchungen hätten gezeigt, dass das funktioniere und auch kosteneffektiv sei, aber nur in Regionen, in denen nicht nur die Prävalenz der Helicobacter-pylori-Infektion hoch ist, sondern auch die Magenkrebs-Inzidenz intermediär oder hoch ist. »Dazu gehört die Bundesrepublik Deutschland nicht«, konstatierte die Gastroenterologin. Hierzulande sollten aber Risikopatienten getestet werden, zum Beispiel erstgradige Verwandte von Patienten mit einem Magenkarzinom oder Patienten mit entsprechender Risikoanamnese. Außerdem sollten laut Leitlinie auch Personen, die in betroffenen Gebieten wie Asien, Osteuropa oder Mittel- und Südamerika geboren und/oder aufgewachsen sind, auf Helicobacter pylori gescreent werden.