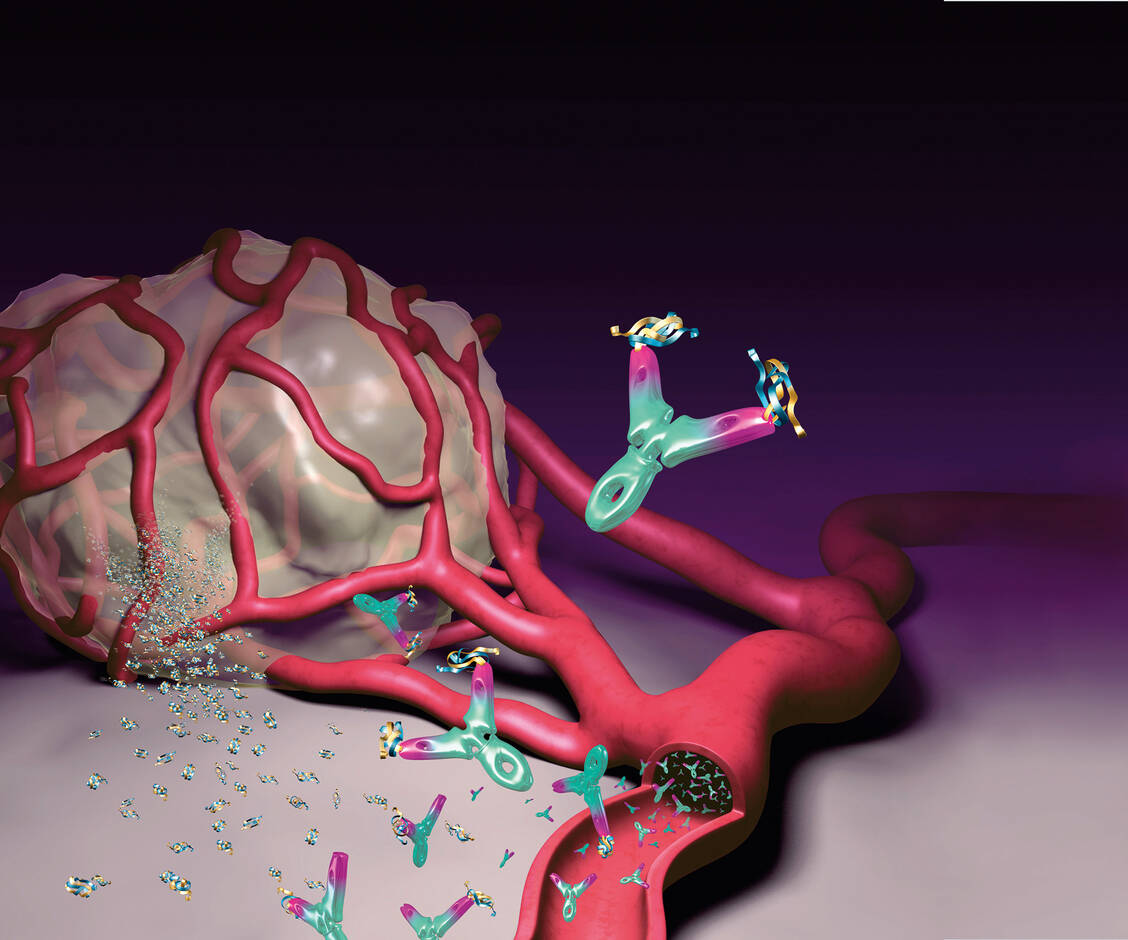

Dass das innovativ ist, leuchtet ein. Allerdings lohnt es sich, noch ein wenig genauer hinzuschauen. Denn anders als die Antikörper Infliximab und Trastuzumab ist Bevacizumab nicht gegen einen Rezeptor, sondern gegen den Liganden für den Rezeptor gerichtet. Auch das war damals innovativ – und zwingend. Denn hätte man den Antikörper gegen den Rezeptor entwickelt, hätte man eine harmlose, aber durchaus wichtige gesunde Endothelzelle markiert und sie damit dem Tode geweiht. Zwar wäre auch dann die Signalstrecke unterbrochen worden, die zur Ausknospung des Blutgefäßes geführt hätte. Jedoch wäre gleichzeitig auch die Endothelzelle vernichtet worden. IgG1-Antikörper, die damals ausnahmslos entwickelt wurden, induzieren bekanntlich mit der ADCC-Reaktion (Antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität) ein sehr effektives Tötungsprogramm für die Zellen, an die sie fixiert sind. Um dies zu vermeiden, entwickelte man den Antikörper nicht gegen den Rezeptor, sondern gegen den Liganden als Anti-VEGF-Antikörper.