Zusätzlich zur Oberflächenprüfung ist optional eine Luftkeimzahlbestimmung mittels sogenannter Sedimentationsplatten möglich. Diese Platten werden über vier Stunden offen aufgestellt und dienen zur Prüfung des Keimstatus in der Raumluft. Der Umfang kann von der Apotheke selbst festgelegt werden.

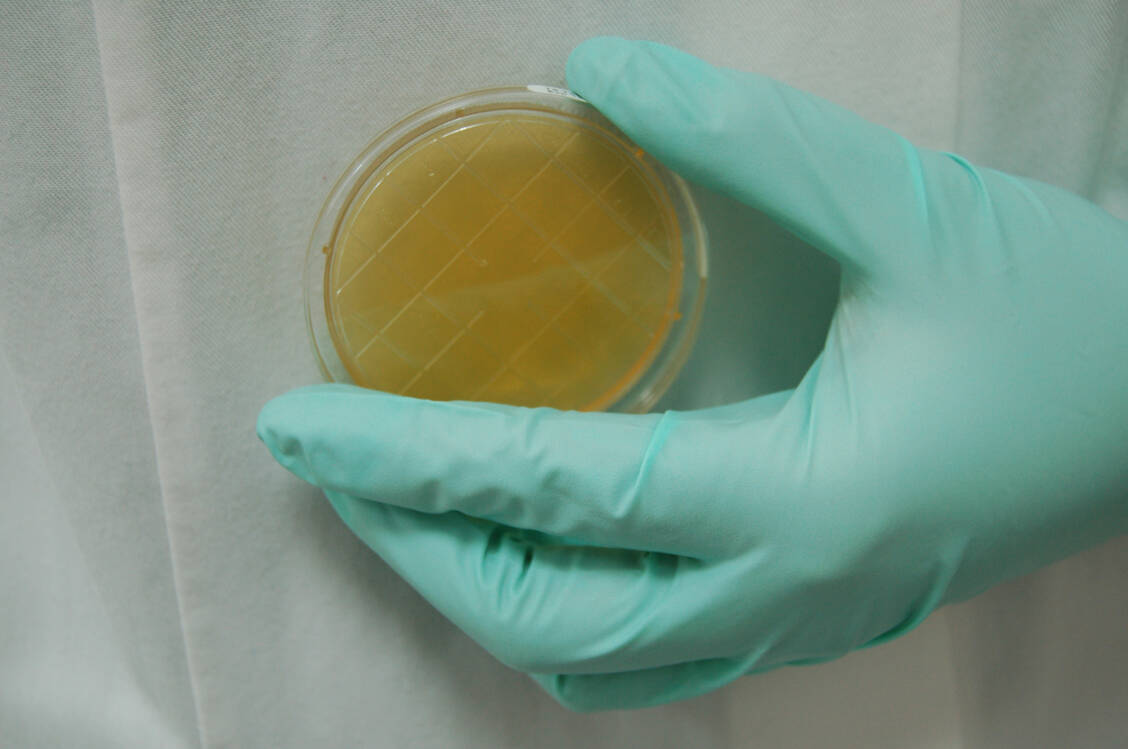

Die eingesetzten Abklatschplatten enthalten ein universelles Nährmedium namens Casein-Sojamehl-Pepton, das zur Anzüchtung auch von anspruchsvollen Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen geeignet ist und dadurch den meisten Umgebungskeimen ein gutes Wachstum ermöglicht.

Nach der Probenahme werden die Platten von einem Kurierdienst in der Apotheke abgeholt und über Nacht in das ZL gebracht. Die Bebrütung der Platten erfolgt unter kontrollierten Bedingungen bei 20 bis 25 °C für fünf bis sieben Tage zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen und bei 30 bis 35 °C für zwei bis drei Tage zum Erfassen von Bakterien. Zur Auswertung werden alle sichtbaren koloniebildenden Einheiten (KBE) pro Platte gezählt (Abbildung 2b).