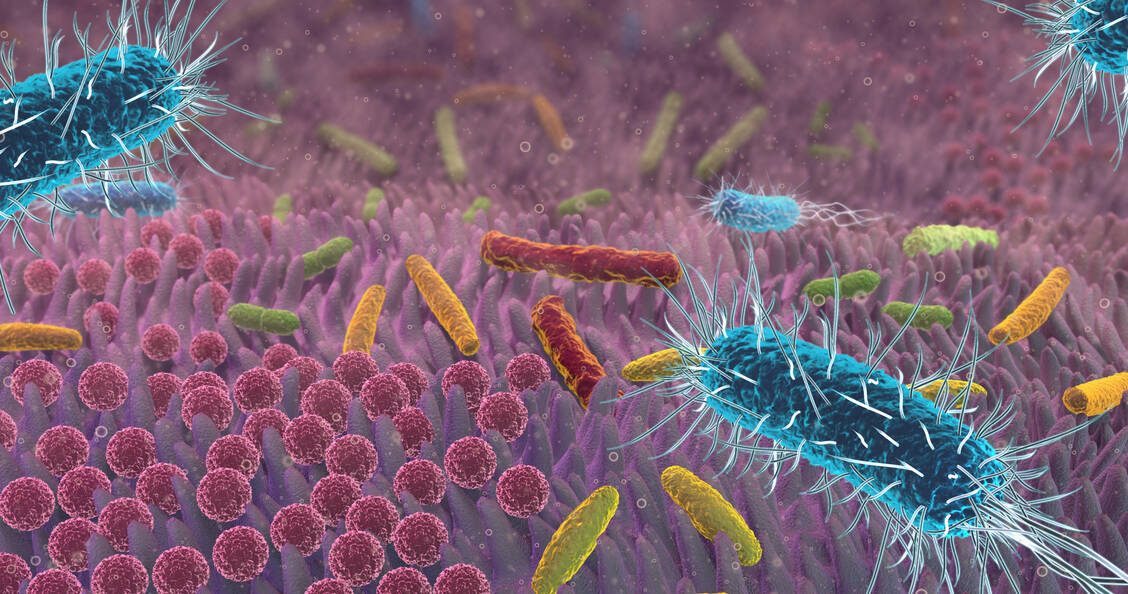

Gesichert zu sein scheint eine von den Autoren beobachtete signifikante Verarmung von Akkermansia muciniphila, einem Darmbakterium, das für den Erhalt der Darmbarriere wesentlich zu sein scheint und das auch mit verschiedenen anderen Erkrankungen in Zusammenhang gebracht wird. Beispielsweise werden bei Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa, bei Übergewicht oder Stoffwechselstörungen, darunter auch ein Typ-2-Diabetes, und bei Patienten mit metabolischen Syndrom geringere Mengen dieses Bakteriums gefunden als bei Gesunden. Vermutlich führt die geringere Anzahl des Keimes zu einer erhöhten Durchlässigkeit der Darmbarriere, wodurch vermehrt Entzündungsfaktoren ins Blutplasma gelangen können.