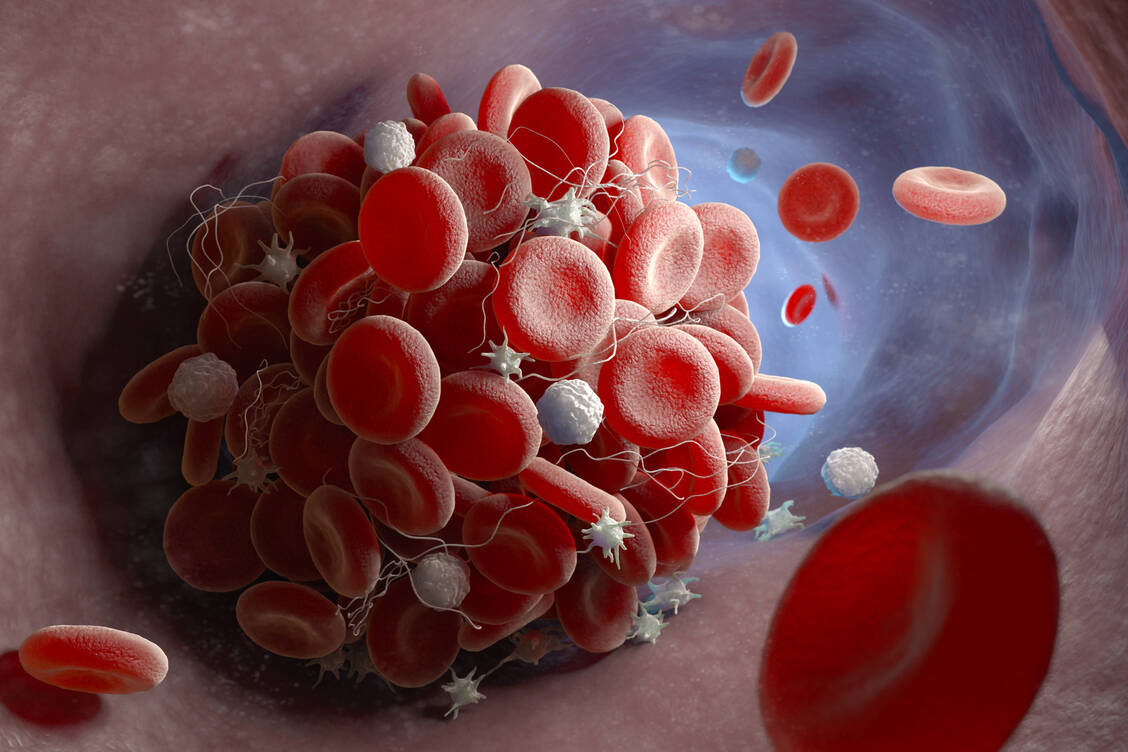

Privatdozent Dr. Robert Klamroth vom Vivantes Klinikum im Friedrichshain in Berlin und stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung (GTH) erklärte bei einer Veranstaltung des Science Media Center Germany, dass die Evidenzlage aufgrund der wenigen Publikationen zum Thema noch recht dünn sei. Aber der Mechanismus lasse sich für einen Großteil der Fälle durch die Hypothese, dass es sich um ein HIT-ähnliches Syndrom handle, erklären. »Plättchenfaktor 4 ist ein normales Protein«, betonte der Mediziner. Erst durch die Bindung an Heparin entstehe ein Neoantigen, gegen das sich Autoantikörper bilden, die über den Fc-Rezeptor Thrombozyten aktivieren und so Gerinnsel auslösen können.