Im dritten Schritt kommen langwirksame Nitrate als Medikamente der zweiten Wahl hinzu. Zu beachten ist bei der Langzeitanwendung, dass immer wieder eine »Nitratpause« eingelegt werden sollte, um der Nitrattoleranz vorzubeugen.

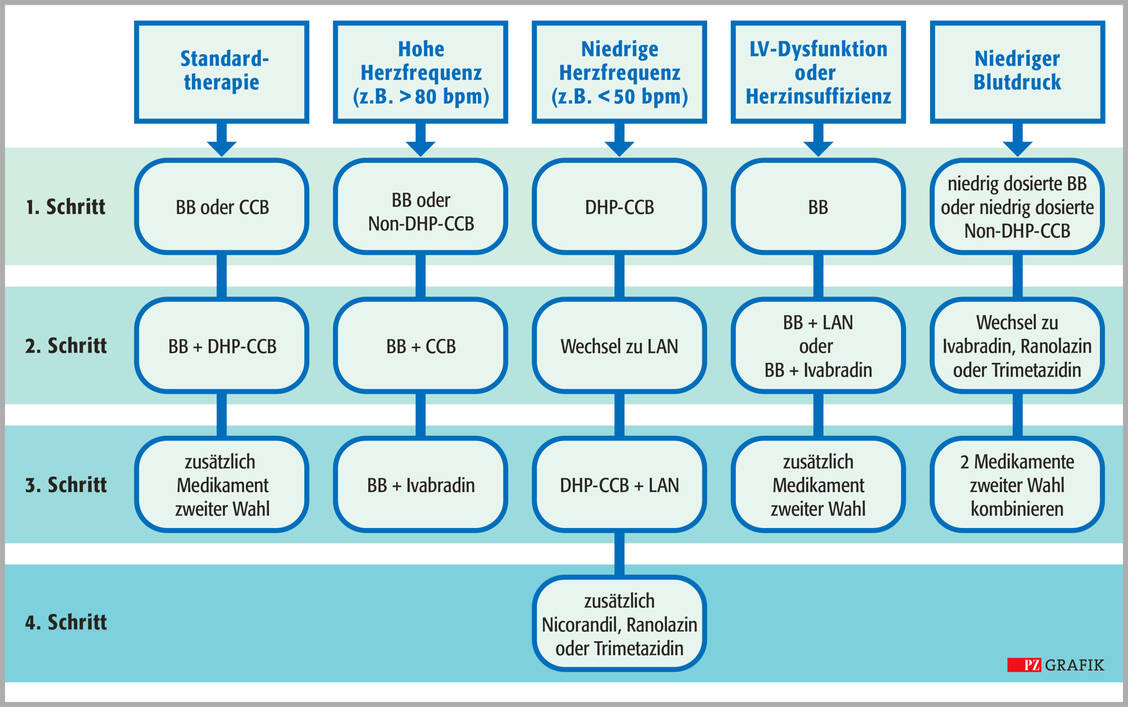

In der Grafik werden neben der Standardtherapie auch die antiischämischen Therapien bei Patienten mit hoher oder niedriger Herzfrequenz, mit linksventrikulärer Dysfunktion oder Herzinsuffizienz sowie bei niedrigem Blutdruck beschrieben.

So kommen bei einem CCS und hoher Herzfrequenz primär die Nicht-Dihydropyridin-Calciumantagonisten Verapamil oder Diltiazem zum Einsatz. Im zweiten Schritt können Betablocker plus Calciumantagonisten gegeben werden; die Medikation sollte niedrig dosiert starten und die Verträglichkeit, vor allem Herzfrequenz und Blutdruck, engmaschig überwacht werden. Wenn auch diese Kombination keine ausreichende Symptomkontrolle bewirkt, wird der If-Inhibitor Ivabradin eingesetzt (keinesfalls mit Nicht-Dihydropyridin-Calciumantagonisten kombinieren). Ivabradin hemmt selektiv und spezifisch den Ionenstrom im »Funny Channel« im Sinusknoten des Herzens. Das reduziert die Herzfrequenz um fünf bis zehn Schläge pro Minute unter Belastung und senkt somit den myokardialen Sauerstoffverbrauch.