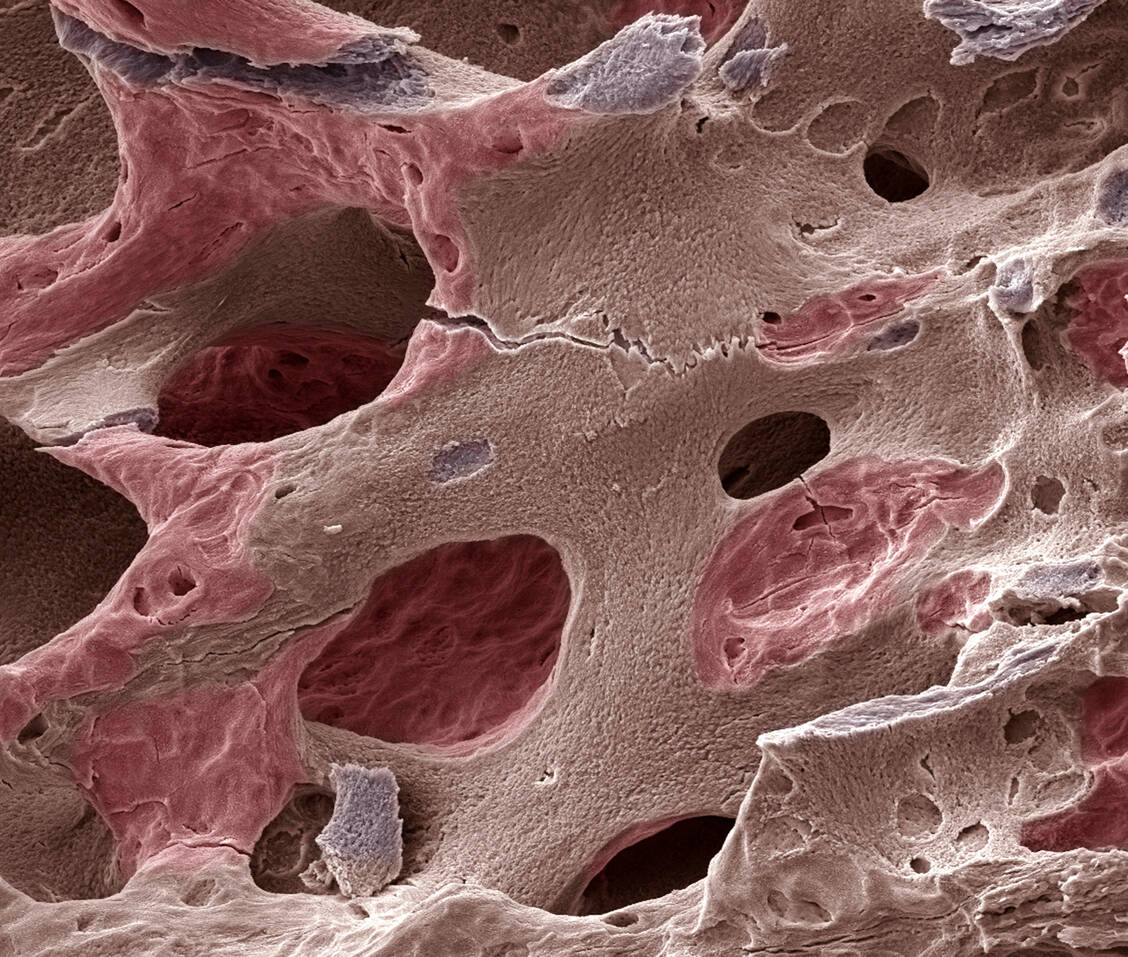

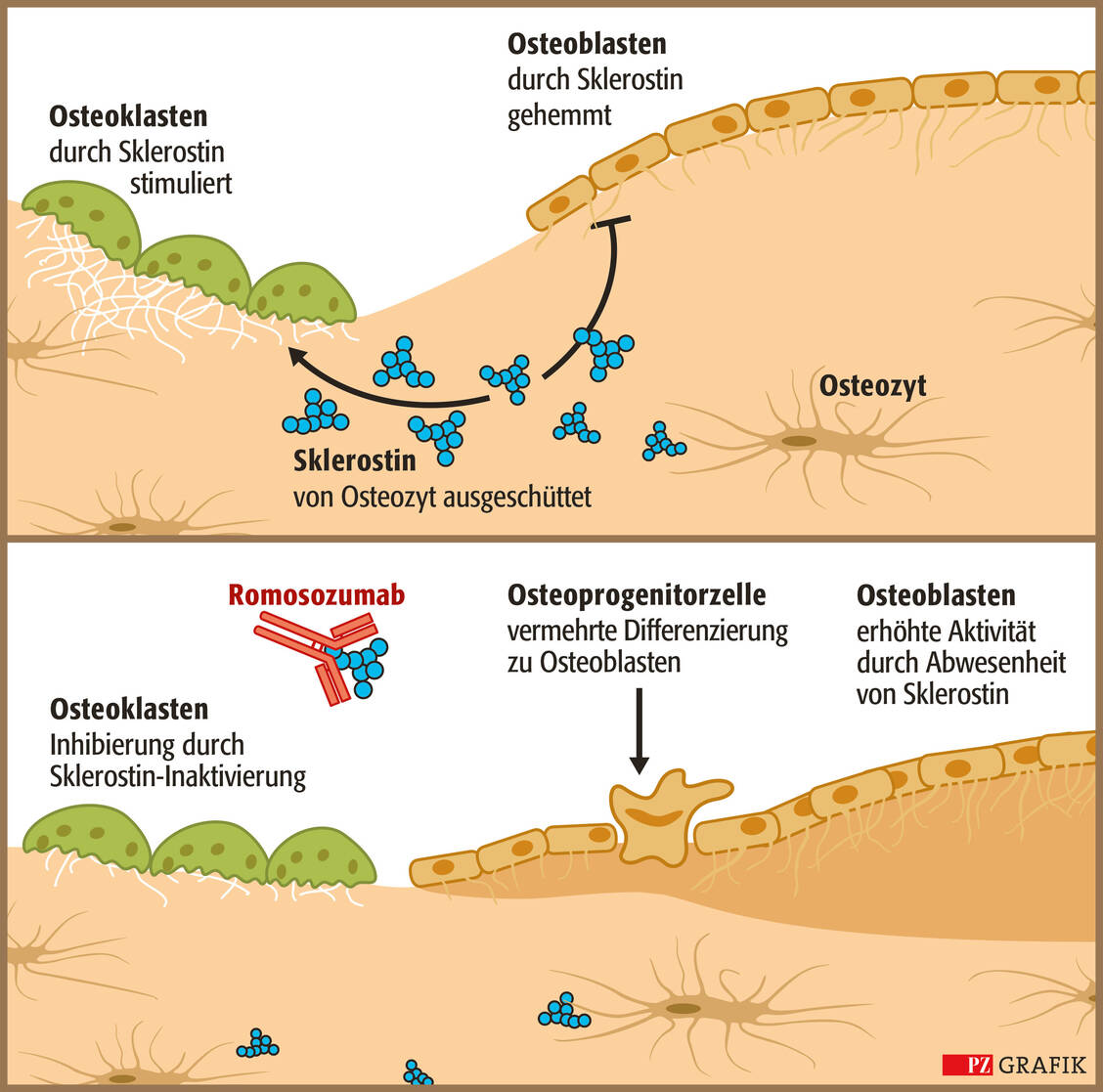

Romosozumab ist die erste Sprunginnovation des Jahres 2020. Die Sklerostin-Hemmung ist ein neuer Therapieansatz bei der Osteoporose-Behandlung. Hervorzuheben ist die doppelte Wirkung: Der Antikörper stärkt zum einen den Knochenaufbau und dies auf andere Weise als das osteoanabole Parathormon-Analogon Teriparatid. Zum anderen hemmt Romosozumab aber auch (in geringerem Maße) die Knochenresorption. Allein durch das neue Wirkprinzip wäre die Einstufung als Sprunginnovation gerechtfertigt. Aber auch die Zulassungsstudien sind aussagekräftig. Bei der Reduzierung von Frakturen bei Frauen mit schwerer Osteoporose, einer Krankheit mit erheblichen Auswirkungen auf die Lebensqualität, weist Romosozumab einen klaren Nutzen auf. Besonderen Stellenwert hat dabei jene Studie, in der die Patientinnen entweder nur das Bisphosphonat Alendronat erhielten oder vor der Alendronat-Erhaltungstherapie für ein Jahr den neuen Antikörper bekamen. Die Anzahl neuer Frakturen war in der zweiten Gruppe stärker reduziert.

Dennoch wird man das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Romosozumab künftig im Blick behalten müssen. Die Zulassung des Antikörpers wurde wegen bestehender kardiovaskulärer Risiken zunächst sogar abgelehnt. Bei einigen Patientinnen traten schwerwiegende Herz- und Kreislauf-Ereignisse auf, etwa Herzinfarkt oder Schlaganfall. Daher ist der Antikörper bei jenen Frauen kontraindiziert, die früher bereits ein solches Ereignis erlitten haben. Bei der Entscheidung, ob für die individuelle Patientin Romosozumab infrage kommt, sollte ein Rat aus der Fachinformation unbedingt eingehalten werden. Das Frakturrisiko über das nächste Jahr sowie das kardiovaskuläre Risiko, basierend auf Risikofaktoren, sollten gegeneinander abgewogen werden. Eine Herangehensweise könnte es sein, Romosozumab eher bei jüngeren Patientinnen einzusetzen. Im fortgeschrittenen Alter – wenn auch das kardiovaskuläre Risiko steigt – stünde dann immer noch Teriparatid als osteoanabole Option zur Verfügung.

Sven Siebenand, Chefredakteur