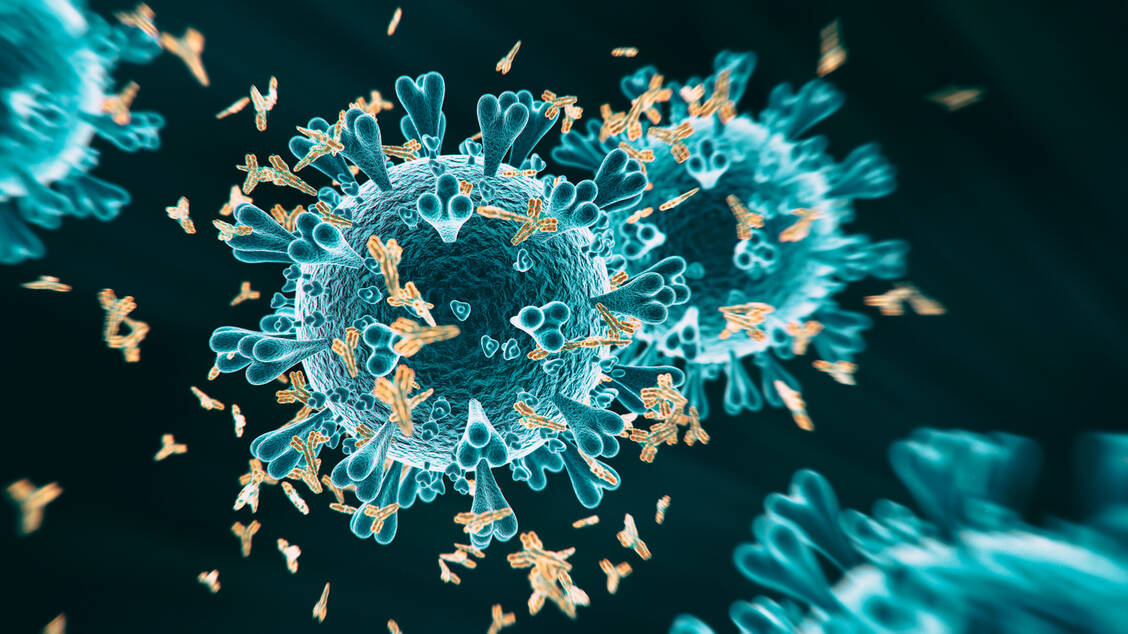

Zum Hintergrund: Die passive Impfung gilt im eigentlichen Sinne nicht als Impfung, da der Antikörper nicht vom menschlichen Organismus selbst gebildet, sondern quasi von außen zugeführt wird. Da diese Antikörper im Körper nach und nach abgebaut werden, kann keine bleibende Abwehr gebildet werden, sondern lediglich eine Immunität von zwei bis drei Monaten entstehen. Bei einer aktiven Impfung, also der Applikation von abgeschwächten Erregern oder Erreger-Bestandteilen hingegen wird der zu immunisierende Körper angeregt, selbst Antikörper gegen diese Erreger zu bilden und im besten Fall ein Leben lang immun zu bleiben. Winkler: »Natürlich ist ein aktiver Impfstoff die bessere Alternative. Doch bis dieser zur Verfügung steht, kann es noch dauern.«