Asymptomatische Bakteriurie: Diese liegt vor, wenn mikrobiologisch eine bakterielle Harntraktbesiedelung besteht, das Kind aber keine Krankheitssymptome, keine Leukozyten im Urin (Leukozyturie) oder systemische Entzündungsreaktion zeigt. Eine asymptomatische Bakteriurie muss nicht antibakteriell behandelt werden.

Asymptomatische Harnwegsinfektion: Mikrobiologisch liegen eine bakterielle Harntraktbesiedelung und Leukozyten im Urin vor, jedoch keine Krankheitssymptome. Dabei ist zu beachten, dass gerade Kinder mit neurologisch verursachten Blasenfunktionsstörungen, etwa bei der Spina bifida oder bei Querschnittslähmungen, keine Symptome wahrnehmen können. Diese Patienten bedürfen einer besonderen Fürsorge bezüglich Diagnose und Therapienotwendigkeit.

Unkomplizierte Harnwegsinfektion: HWI ohne Fehlbildungen von Nieren- und Harntrakt und ohne Störungen der Nieren- und Blasenfunktion

Komplizierte Harnwegsinfektion: HWI bei Fehlbildungen des Harntrakts und/oder Störungen der Nieren- oder Blasenfunktion. Bei Säuglingen sollte jede HWI als kompliziert eingestuft werden, da bei ihnen die Gefahr der Entwicklung einer Urosepsis besonders hoch ist.

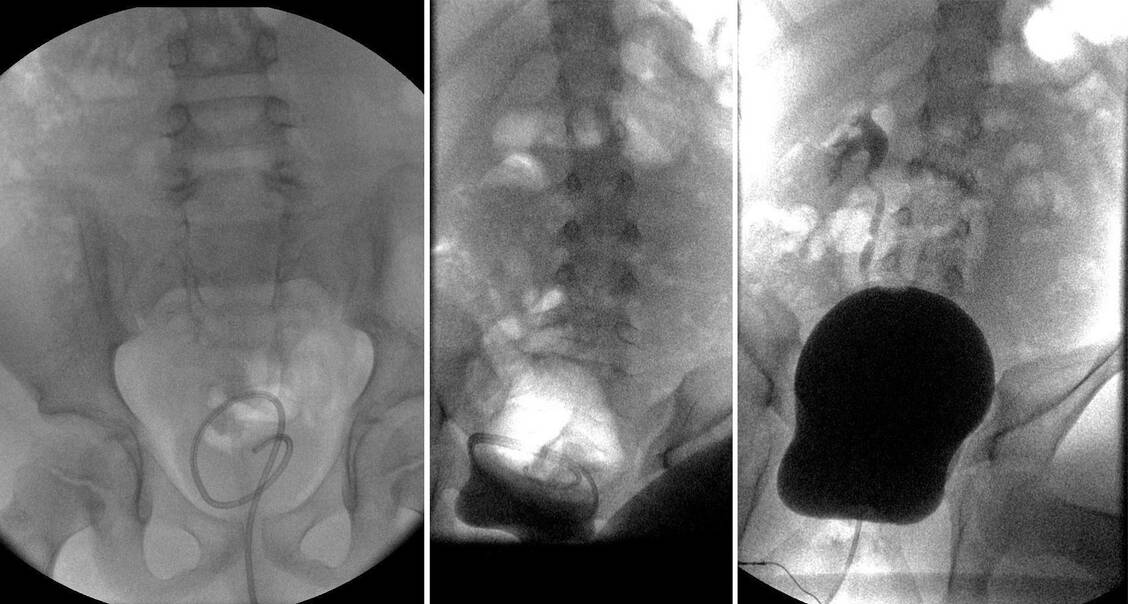

Zystitis: Infektion auf die Blase begrenzt

Pyelonephritis: Bei der Nierenbeckenentzündung ist das Nierengewebe mit betroffen. Aus einer Pyelonephritis kann sich eine Urosepsis entwickeln. Dabei handelt es sich um ein systemisch-entzündliches Syndrom als überschießende Reaktion auf einen Gewebeschaden. Eine Urosepsis kann unbehandelt zum Multiorganversagen und zum Tod führen.

Relaps: Rezidiv mit demselben Keim nach erfolgreicher Therapie einer vorausgegangenen HWI

Re-Infektion: Rezidiv mit einem anderen Keim nach erfolgreicher Therapie einer HWI

Rezidivierende Harnwegsinfektionen: definiert als mindestens zwei Infekte innerhalb von sechs Monaten oder mindestens drei innerhalb eines Jahres

Durchbruchinfektion: HWI, die trotz einer laufenden antibiotischen Langzeitprophylaxe auftritt. Häufigste Ursache ist die inkonsequente Einnahme des Antibiotikums.