PZ-Akademie Kongress 2007

<typohead type="3">Schmerzhafte Reaktivierung der Varizellen

Wer an Windpocken erkrankt war, behält das Varizella-Zoster-Virus ein Leben lang im Körper. Stress oder eine Schwäche des Immunsystems können das Virus wieder aufleben lassen. Die Folge sind Schmerzen, Empfindungsstörungen und Hautveränderungen am Oberkörper oder im Gesicht, die sogenannte Gürtelrose.

»Gürtelrose ist quasi die Zweiterkrankung der Windpocken«, sagte Dr. Lutz Schneider, niedergelassener Apotheker aus Wuppertal. Verantwortlich für beide Erkrankungen ist das Varizella-Zoster-Virus, das zur Familie der Herpesviren zählt. Etwa 20 Prozent aller Personen, die bereits an Windpocken erkrankt sind, entwickeln im Laufe ihres Lebens Gürtelrose (Herpes zoster). Das Risiko steigt mit zunehmendem Alter, bei Tumorerkrankungen und bei Immunsuppression. So haben HIV-Positive ein 20-fach höheres Risiko, Gürtelrose zu entwickeln, als Immunkompetente. »Bei Gürtelrose-Patienten, die jünger als 50 Jahre sind, ist ein HIV-Test angezeigt«, sagte Schneider. Ganz selten erkranken auch Kinder unter zehn Jahren an Herpes zoster, wenn sie an einer Immunschwäche leiden oder wenn die Mutter in der Schwangerschaft an Windpocken erkrankt war.

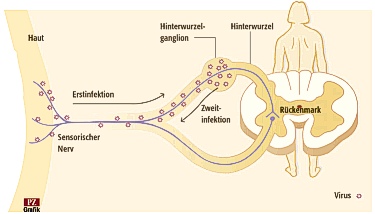

Nach der Erstinfektion persistiert das Virus in Spinal- beziehungsweise Hirnnervenganglien und repliziert sich ganz schwach. Eine Reaktivierung des Erregers macht sich bei den meisten Patienten durch ein Prodromalstadium bemerkbar, in dem die Patienten unter Schmerzen und Empfindungsstörungen der betroffenen Nerven leiden. Meist sind Nerven des cranialen oder thorakalen Systems betroffen, weshalb die Symptome in der Regel am Oberkörper oder im Gesicht auftreten.

Die Schmerzen können Tage oder sogar Wochen vor den ersten Hautveränderungen beginnen. »Dies ist insofern problematisch, da die Erkrankung möglichst schnell diagnostiziert und behandelt werden sollte«, sagte Schneider. Typisch für Herpes zoster ist eine frühe Schwellung der Lymphknoten in der betroffenen Körperregion. Der charakteristische Hautausschlag ist in der Regel einseitig und von starken Schmerzen begleitet. Innerhalb von 12 bis 14 Stunden treten kleine virushaltige Bläschen auf, die bis zu fünf Tage erhalten bleiben und dann verkrusten. Der Bläscheninhalt sowie die Krusten sind schwach infektiös.

Bei Befall des Nervus ophthalmicus kommt es zu einer Beteiligung der Augen, die sehr gefährlich werden und zum Verlust der Sehfunktion führen kann. Ausschlag auf der Nasenspitze zeige eine Beteiligung des Auges an, die dringend in augenärztliche Behandlung gehöre. Eine weitere Komplikation, der Zoster oticus, ist am Ausschlag auf der Ohrmuschel zu erkennen. Er kann zu Tinnitus, starker Schwerhörigkeit und Gesichtslähmungen führen.

Eine topische Therapie mit Virustatika-haltigen Cremes sei unwirksam, sagte Schneider. Die Verbreitung des Virus in den Nerven lasse sich nicht von außen verhindern. Ein austrocknende Lokaltherapie mit Lotio alba oder Zinkgelen sowie eine lokale Schmerztherapie könnten die Beschwerden der Patienten ein wenig lindern. Eine systemische Virustatikagabe verkürze den Krankheitsverlauf, sei aber bei jungen Patienten ohne Komplikationen nicht immer angezeigt. Zwingende Indikationen seien aber Alter über 50 Jahre, Verdacht auf Organbeteiligung, Immundefizienz, starke Ausdehnung des betroffenen Hautareals sowie Zoster am Auge oder Ohr. Die systemische Therapie sollte spätestens 48 bis 72 Stunden nach Auftreten der ersten Hautsymptome begonnen werden. Goldstandard der Behandlung von immundefizienten Patienten ist die intravenöse Gabe von Aciclovir. Zur Therapie von immunkompetenten Patienten sind neben Aciclovir auch Valaciclovir, Famciclovir und Brivudin zugelassen, die jeweils peroral appliziert werden. Letzteres ist Mittel der Wahl, da es wegen seiner langen Halbwertszeit nur einmal täglich eingenommen werden muss und es in Vergleichsstudien Aciclovir (peroral) signifikant überlegen war. Dringend zu beachten sei allerdings die gefährliche Wechselwirkung von Brivudin und Fluorouracil, so Schneider. Eine Kombination der beiden Substanzen führe zu einer Akkumulation von Fluorouracil und in der Folge zu Übelkeit, Erbrechen und Diarrhö. In schweren Fällen kommt es zu einer Knochenmarkdepression, die innerhalb weniger Tage zum Tod führen kann.