Fettleber auf dem Vormarsch

Neben übermäßigem Alkoholkonsum als dem wichtigsten Risikofaktor können auch viele Medikamente die Leber schädigen. Dazu gehören unter den OTC-Produkten auch einige nicht steroidale Antirheumatika. »Diclofenac macht bei 4 Prozent der Patienten eine Leberwerterhöhung, daran sollte man vor allem bei Daueranwendung denken«, sagte Labenz. Auch Ibuprofen habe diese Nebenwirkung, wenn auch etwas seltener als Diclofenac. Apotheker sollten daher nicht nur bei der Abgabe von Paracetamol eine mögliche Beeinträchtigung der Leberfunktion beim Kunden ausschließen.

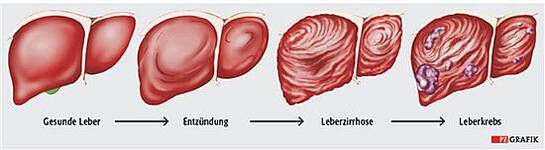

»Alle Faktoren, die die Leber belasten, addieren sich«, sagte Labenz. Patienten mit vorgeschädigter Leber sollten daher möglichst jeden weiteren Risikofaktor meiden. Ein solcher, der an Bedeutung momentan stark zunehme, sei die Adipositas. Sie kann zur nicht alkoholischen Fettleber (NAFLD) und zur Fettleberhepatitis (NASH) führen. »In den USA ist die NASH bereits der häufigste Grund für Lebertransplantationen«, informierte Labenz. Nachdem die Hepatitis C ihren Schrecken weitgehend verloren habe, sei NASH »das Thema, das die kommenden Jahre bestimmen wird«, prognostizierte der Experte.

Die aktuelle Entwicklung der Hepatitis-C-Therapie »ist eine medizinische Erfolgsgeschichte, wie man sie selten erlebt«, sagte Labenz. Innerhalb eines Jahres musste mehrfach die Leitlinie geändert werden, um die bestmögliche Therapie abzubilden. Eine seltene Ursache der Leberzirrhose ist die Hämochromatose, eine meist erblich bedingte Eisenspeichererkrankung. Diese lässt sich durch Aderlass erfolgreich therapieren, wie der Referent berichtete.

In der Mehrheit der Fälle bestehen zum Zeitpunkt der Diagnose einer Leberzirrhose schon Komplikationen. Die häufigste ist die Ablagerung von Wasser in der Bauchhöhle, der Aszites. Zur medikamentösen Behandlung stünden Aldosteron-Antagonisten und Schleifendiuretika zur Verfügung. Auch eine Drainage des Bauchwassers über eine Parazentese oder der Abfluss im Körper mittels eines Shunts ist möglich. Die Empfehlung zur Proteinrestriktion werde dagegen nicht mehr gegeben. 1,2 bis 1,5 g Eiweiß pro kg Körpergewicht und Tag dürften verzehrt werden.

Bei Enzephalopathie Lactulose

Eine häufige Komplikation mit schlechter Prognose ist die hepatische Enzephalopathie (HE). 30 bis 45 Prozent der Zirrhotiker hätten eine offensichtliche, weitere 20 und 60 Prozent eine minimale HE. Hier kommt es aufgrund der Leberfunktionseinschränkung zu einer Anreicherung von Ammoniak und anderen potenziell toxischen Substanzen im Blut, die im Gehirn Stoffwechsel und Funktion der Zellen stören können. Die Folge sind kognitive Einschränkungen. Therapiert wird der akute Schub mit Lactulose, die ammoniakbildende Darmbakterien reduziert, weshalb weniger Ammoniak ins Blut gelangt. Die gleiche Wirkung bei besserer Verträglichkeit zeige auch Macrogol.

Einen vergleichsweise neuen Ansatz stelle das schlecht resorbierbare Antibiotikum Rifaximin dar, das seinen Hauptwirkort im Darm hat. Es verändert dort die Mikrobiota günstig. In Studien reduzierte es nicht nur die Symptome der HE, sondern auch die Sterblichkeit, sagte der Mediziner. Bei Patienten, die schon einen HE-Schub hatten, ist eine Rezidivprophylaxe mit Lactulose oder Rifaximin obligat.