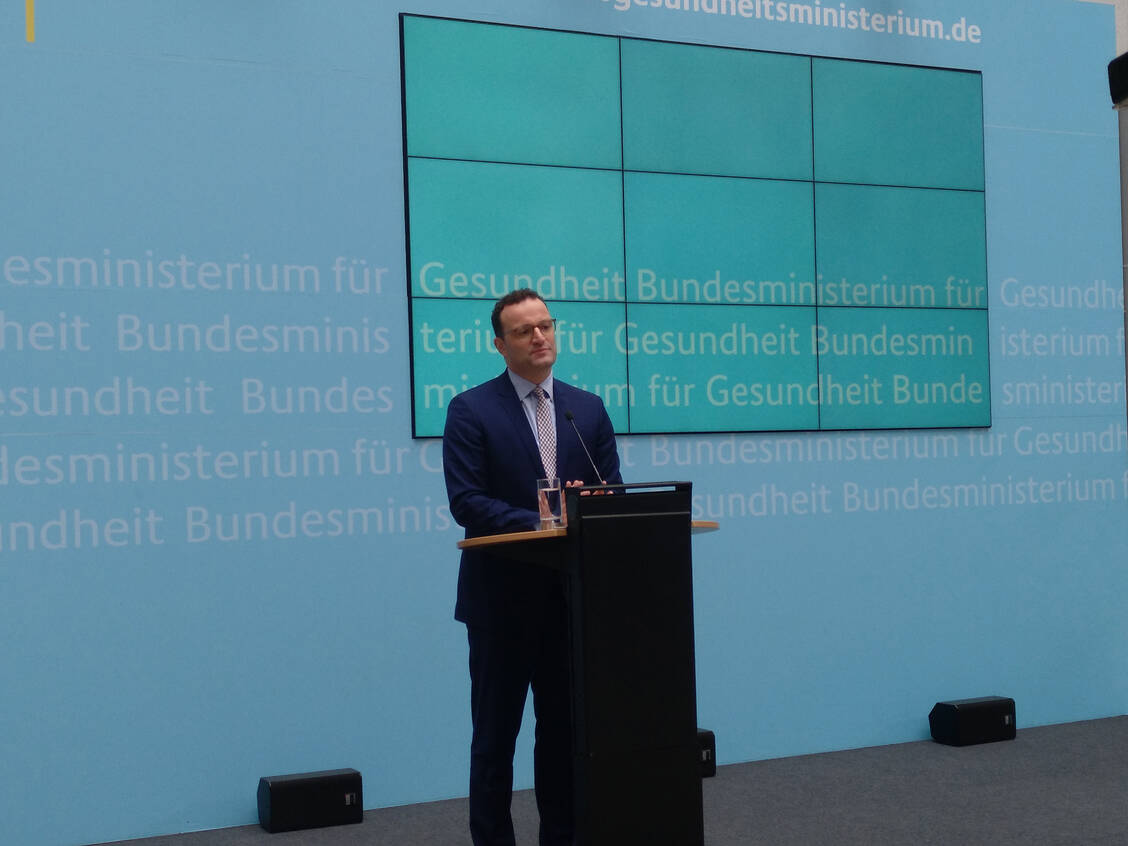

Wesentlich nüchterner sind die Stimmen aus der Politik. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, Maria Klein-Schmeink, kritisiert das DVG als »abgespeckten Gesetzentwurf«. Weil die Versicherten nicht festlegen könnten, welcher Arzt ihre Daten lesen dürfe, fehlten nun auf Druck des Justizministeriums sämtliche Regelungen zur EPA. Damit sei die Akte zum Start nur eine »nutzlose Attrappe, denn die Versicherten haben auch keinen Anspruch, dass Leistungserbringer dort Daten ablegen«. Das sei für Spahn die Quittung, die Interessen der Nutzer nicht ausreichend beachtet zu haben. Außerdem fehle es dem Bundesgesundheitsminister grundsätzlich an einer Strategie für die Digitalisierung. Klein-Schmeink: »Er gleicht damit einem Koch, der ohne jegliches Rezept fröhlich immer weitere Zutaten in den Topf wirft.«