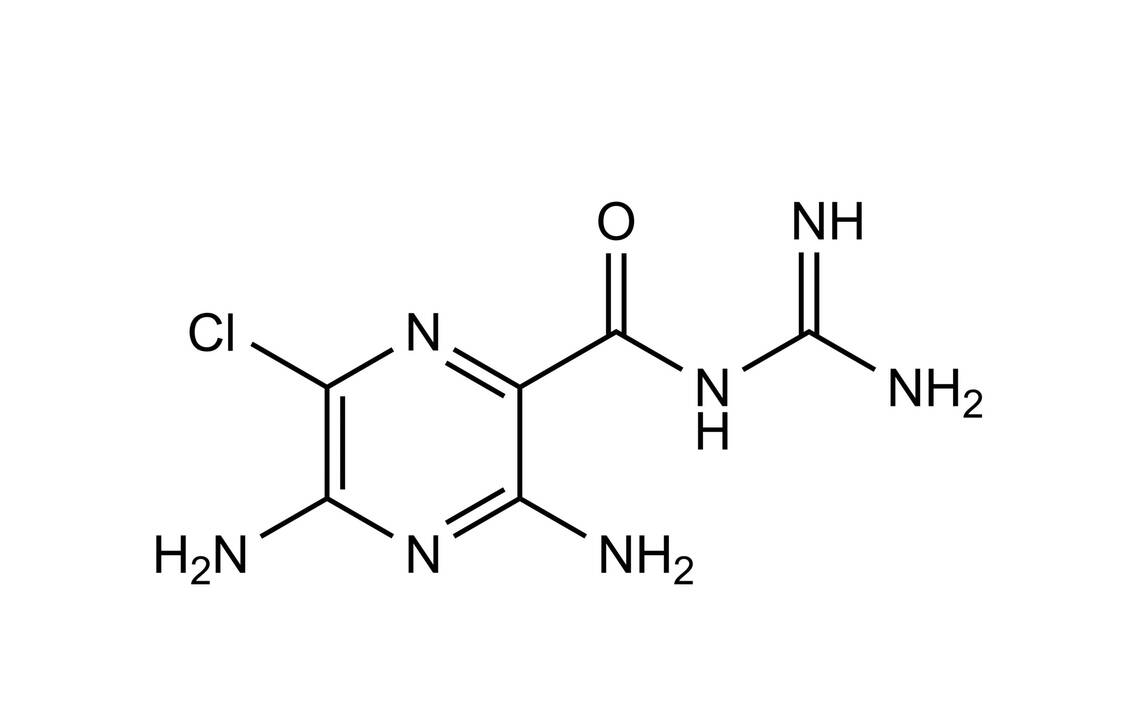

Wegen der generellen Gefahr einer Hyperkaliämie sollte die gleichzeitige Gabe von ACE-Hemmern, Sartanen, Kaliumpräparaten und anderen kaliumsparenden Arzneimitteln vermieden werden. Bei zusätzlicher Einnahme von ACE-Hemmern besteht das Risiko eines massiven Blutdruckabfalls. Amilorid sollte daher zwei bis drei Tage vor Beginn einer solchen Therapie abgesetzt werden.

Die blutdrucksenkende Wirkung von Amilorid wird verstärkt durch andere Diuretika, blutdrucksenkende Arzneimittel, Barbiturate, Phenothiazine, trizyklische Antidepressiva und Alkoholgenuss. Zudem bestehen diverse Wechselwirkungen mit Salicylaten und anderen nicht steroidalen Antirheumatika. Diese können einerseits die blutdrucksenkende Wirkung von Amilorid vermindern; andererseits kann die toxische Wirkung der Salicylate auf das zentrale Nervensystem bei hohen Amiloriddosen verstärkt sein. Amilorid kann die Wirkung von Herzglykosiden und oralen Antidiabetika herabsetzen.