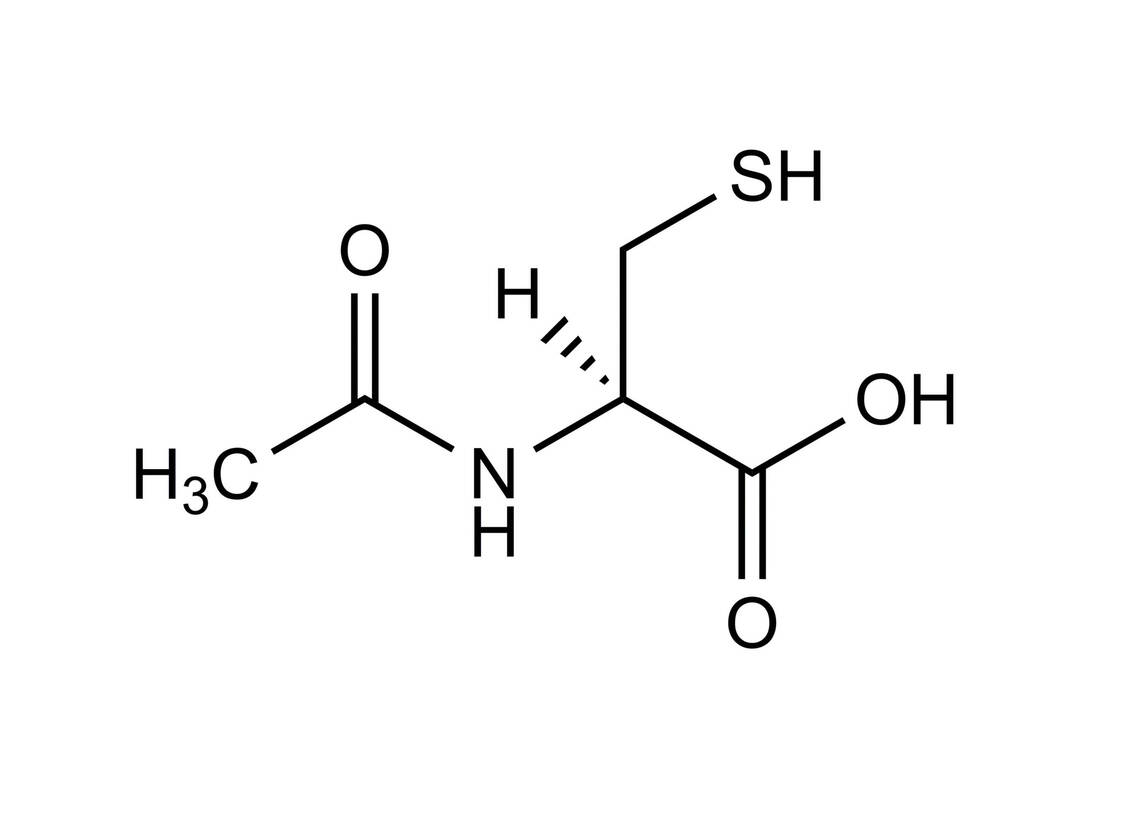

Als Mukolytikum bei Husten wird Acetylcystein peroral bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 14 Jahren mit 400 bis 600 mg pro Tag dosiert, verteilt auf eine, zwei oder drei Einzelgaben. Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren nehmen zweimal täglich 200 mg, also insgesamt 400 mg pro Tag ein. Bei Mukoviszidose beträgt die empfohlene Dosierung für Kinder und Jugendliche über sechs Jahre 600 mg pro Tag (dreimal täglich 200 mg). Inhalativ/intravenös sollen Kinder von 6 bis 14 Jahren ein- bis zweimal täglich 150 mg Acetylcystein erhalten und Erwachsene zweimal täglich 300 mg.

Bei der Anwendung als Antidot werden innerhalb von 21 Stunden insgesamt 300 mg/kg Körpergewicht (KG) intravenös infundiert, wobei die Hälfte dieser Dosis (150 mg/kg KG) innerhalb der ersten 60 Minuten gegeben wird. Bei einer Paracetamol-Überdosierung dient Acetylcystein zur Entgiftung des hepatotoxischen Paracetamol-Metaboliten N-Acetyl-p-benzochinonimin. Um bestmöglich zu wirken, muss Acetylcystein möglichst rasch nach der Aufnahme von Paracetamol verabreicht werden, am besten innerhalb von zehn Stunden.