Stellen Sie sich vor, heißt es in der »Washington Post«, Sie sind ein Epidemiologe …

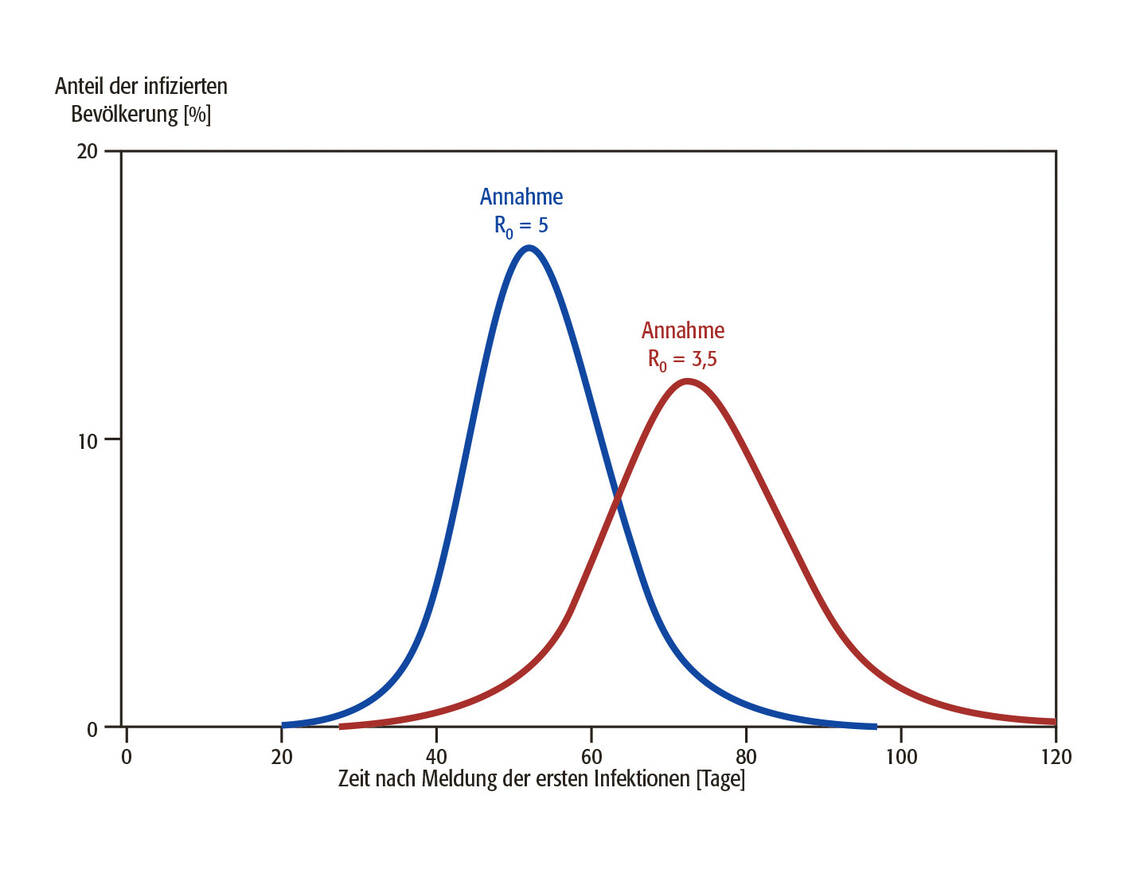

Eines Tages schickt Ihnen ein Politiker, nennen wir ihn oder sie A.M., eine E-Mail mit der Bitte, ein Vorhersagemodell zu einer neuen Infektionskrankheit zu entwickeln (dabei ist ausdrücklich nicht Covid-19, sondern eine ausgedachte Erkrankung gemeint). Diese neue, aber offensichtlich gefährliche Krankheit »Simulitis« wütet derzeit noch in Form einer Epidemie vor allem in China. Anzeichen sind aber nicht zu übersehen, dass sie sich anschickt, sich über die ganze Welt zu verbreiten. Das Dilemma, in dem Sie als Epidemiologe stecken, besteht darin, dass die Krankheit völlig neu und folglich sehr wenig darüber bekannt ist. Um zumindest ein grobes Modell rechnen zu können, suchen Sie zunächst nach Angaben zur Basis-Reproduktionszahl R0. Diese gilt als ein Maß dafür, wie viele Menschen ein Infizierter zu Beginn einer Epidemie mit dem infektiösen Agens infiziert.