Codon: Nukleotidtriplett, das für eine Aminosäure kodiert

Deletion: Mutation, bei der es zum Verlust von Nukleotiden oder DNA-Sequenzen kommt

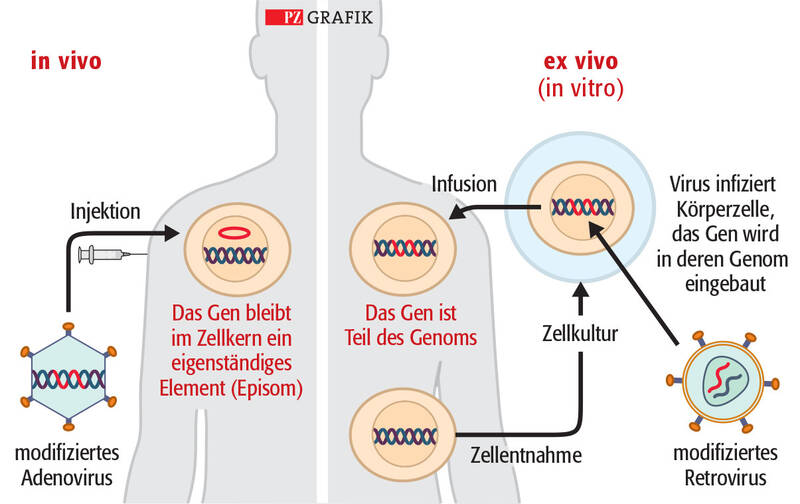

Episom: eigenständiges genetisches Element außerhalb des Genoms

Insertionsmutation: Einbau von zusätzlichen Nukleotiden oder DNA-Sequenzen in eine DNA-Sequenz. Eine Insertion führt zu einer Leserasterverschiebung, das Genprodukt, das auf dem Gen codiert ist, wird nicht mehr korrekt hergestellt.

Missense-Mutation: Punktmutation, bei der eine einzelne Nukleotidänderung zu einem Codon führt, das für eine andere Aminosäure kodiert

Promotor: Nukleotid-Sequenz der DNA, die die Expression eines Gens ermöglicht, indem sie an die RNA-Polymerase und weitere Proteine, sogenannte Transkriptionsfaktoren, bindet, die den Start des »Ablesens« des Gens durch die RNA-Polymerase vermitteln

Transduktion: Einbringen des genmodifizierten Materials mithilfe viraler Vektoren in eine Zielzelle

Transkription: Synthese von RNA durch Ablesen einer DNA

Translation: Synthese von Proteinen im Anschluss an die Transkription