In Deutschland stehen Impfstoffe gegen Hepatitis A und B zur Verfügung. Die Totimpfstoffe sind sowohl in monovalenter Form als auch als Kombinationsimpfstoffe (TwinRix®) im Handel erhältlich.

Die Grundimmunisierung gegen Hepatitis B sollte den Empfehlungen der STIKO entsprechend bereits bei Säuglingen und Kleinkindern erfolgen. In der Regel wird ein Sechsfach-Kombinationsimpfstoff (Beispiel Infanrix hexa®) im Alter von zwei, drei, vier sowie elf bis vierzehn Monaten gespritzt. Doch auch eine Impfung mit einem monovalenten Impfstoff ist möglich (Havarix®). Erfolgte keine Grundimmunisierung im Säuglingsalter, sollte die Impfung vor dem 18. Geburtstag nachgeholt werden.

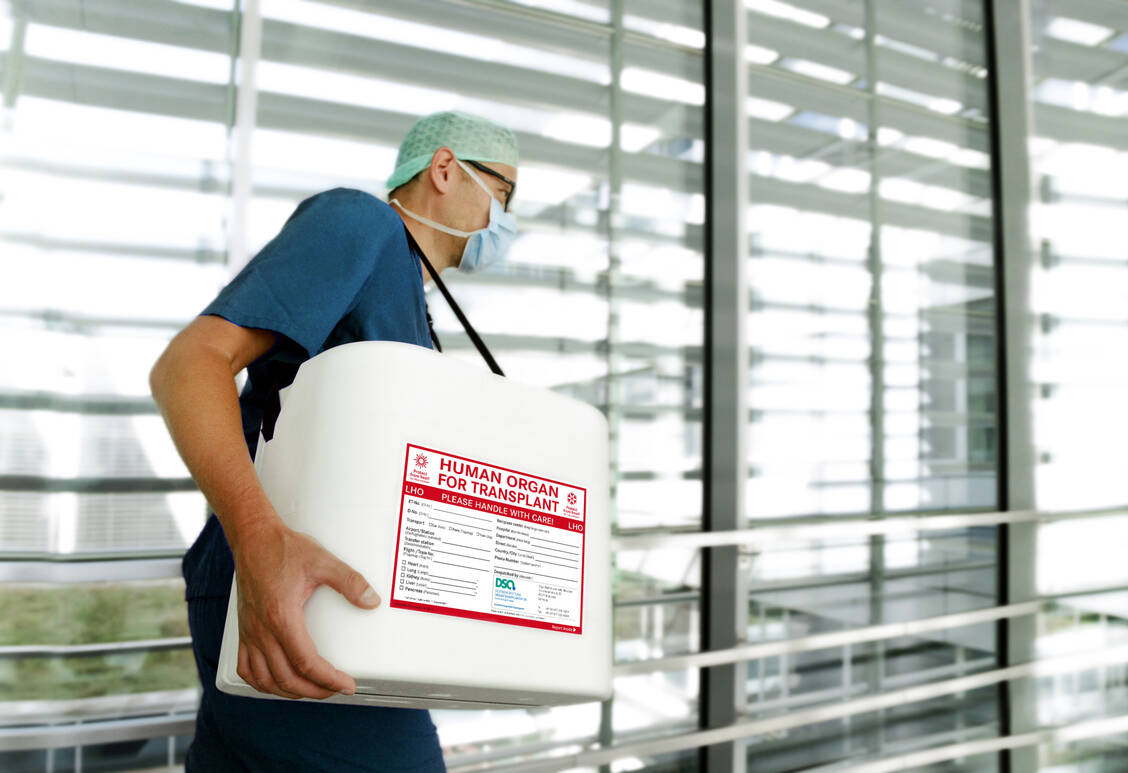

Eine Indikationsimpfung für Erwachsene besteht für bestimmte Risikogruppen, beispielsweise Personen, die beruflich häufig in Kontakt mit Blut oder anderen erregerhaltigen Körperflüssigkeiten kommen. Ungeimpfte Erwachsene sollten bei Reisen in Regionen mit mangelhafter Versorgung eine Immunisierung erwägen.

Sowohl die Nachhol- als auch die Indikationsimpfung erfolgt mit drei Dosen nach dem Schema 0 – 1 – 6 Monate. Vier bis acht Wochen nach Abschluss der Impfserie sollte der Impferfolg durch eine Anti-HBs-Bestimmung kontrolliert werden. Nach der Grundimmunisierung im Säuglings- und Kindesalter ist eine solche Überprüfung nicht nötig.

Eine Hepatitis-A-Impfung empfiehlt die STIKO ausschließlich für bestimmte Personenkreise wie medizinisches Personal, Menschen mit chronischer Lebererkrankung, homosexuell aktive Männer sowie Reisende in Regionen mit hoher Hepatitis-A-Prävalenz. Eine Impfung mit einem monovalenten Impfstoff besteht aus zwei Dosen, wobei die zweite Dosis in der Regel nach sechs bis zwölf Monaten verabreicht wird. So kann ein Langzeitschutz für 10 bis über 15 Jahre erreicht werden. Zur Infektionsprophylaxe vor Reisen sollte die erste Impfung nach Möglichkeit etwa 14 Tage vor Reiseantritt erfolgen – in dieser Zeit kann ein 95-prozentiger Schutz erlangt werden. Da die Inkubationszeit mit HAV mindestens zwei Wochen beträgt, ist in Ausnahmefällen eine Impfung auch noch kurz vor Reisestart sinnvoll.