Grundsätzlich lässt sich mikrobiotische Hautpflege in drei Gruppen unterteilen. So sieht es etwa die Deutsche Gesellschaft für wissenschaftliche und angewandte Kosmetik. Probiotika enthalten per Definition lebende oder lebensfähige Mikroorganismen. »Es gibt nur sehr wenige Präparate, die lebende Bakterien enthalten und somit echte Probiotika sind. Manche Zubereitungen nennen sich zu Unrecht so, da sie nur abgetötete Bakterien enthalten. So etwa Lysate oder Fermente von Bifidobakterien oder Laktobazillen. Sie können sich nicht aktiv ins Mikrobiom integrieren«, ordnet die Expertin ein.

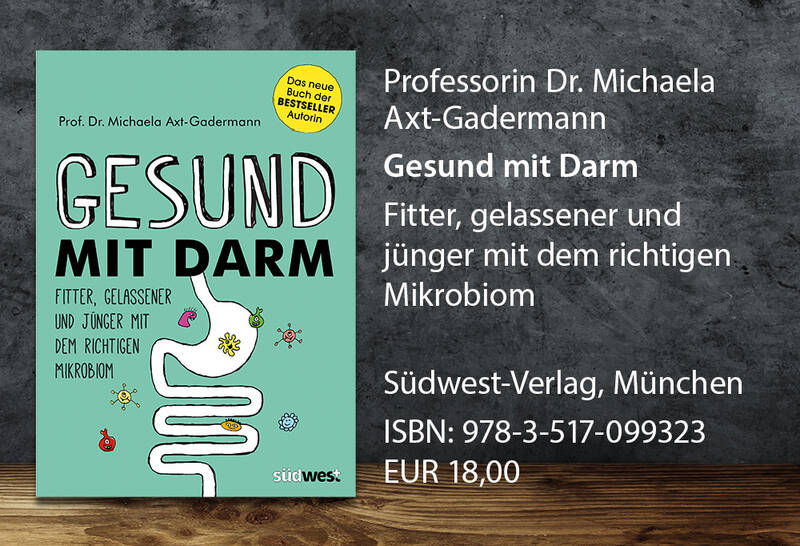

Als Präbiotika werden Substanzen bezeichnet, die bestimmte Mikroorganismen des Hautmikrobioms in ihrem Wachstum oder ihrer Aktivität selektiv beeinflussen, die also Nährstoffe für das Hautmikrobiom darstellen. Laut Axt-Gadermann können das etwa Inulin oder resistente Stärke. Postbiotika sind wiederum Substanzen, die aus Mikroorganismen gewonnen werden oder aus inaktivierten Vertretern bestehen. Typisches Beispiel ist die Milchsäure, die aus Lactobacillus-Arten stammt. Orientierung bietet das Siegel »Microbiome friendly«. Auf der Website www.mymicrobiome.info werden alle entsprechend zertifizierte Produkte gelistet.