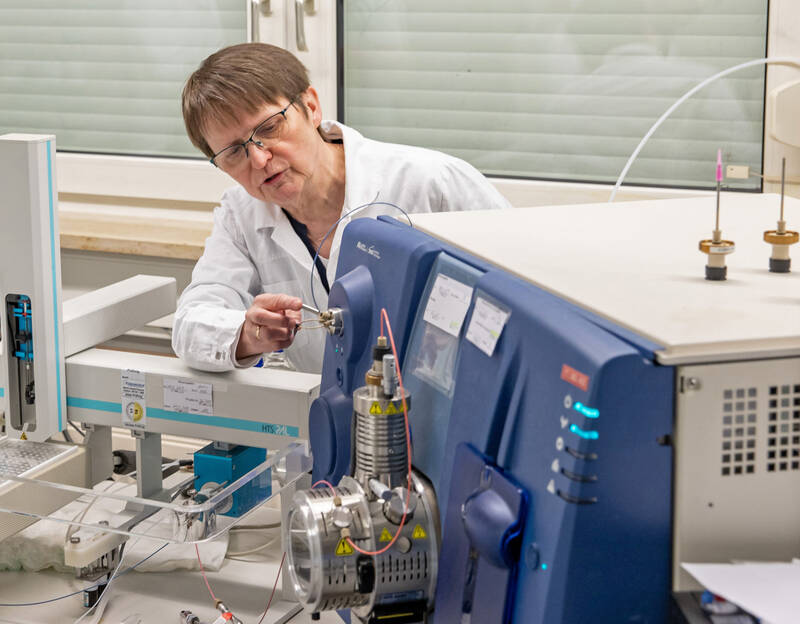

Umkehrphasen-Säule, Ascentis-Express RP-Amid, 50 mm × 4,6 mm, 2,7 µm; Gradienten mit den mobilen Phasen 0,1 Prozent wässrige Ameisensäure und 0,1 Prozent Ameisensäure in Acetonitril.

Die Quantifizierung von Nirmatrelvir erfolgte anhand des Peakflächenverhältnisses von Nirmatrelvir zu internem Standard. Die Linearität der Kalibrierungskurve in 0,1 Prozent Ameisensäure wurde von 0,610 bis 5,87 µg/ml nachgewiesen. Die untere Quantifizierungsgrenze wurde auf 0,610 µg/ml festgelegt. Es wurden keine Interferenzen für Nirmatrelvir und den internen Standard beobachtet.

Die Intra-Day-Präzision der Qualitätskontrollproben lag unter 6,1 Prozent mit einer analytischen Genauigkeit zwischen 99,0 Prozent und 102,8 Prozent. Die Inter-Day-Präzision der Qualitätskontrollproben lag unter 6,2 Prozent mit einer analytischen Genauigkeit zwischen 99,1 Prozent und 100,9 Prozent.