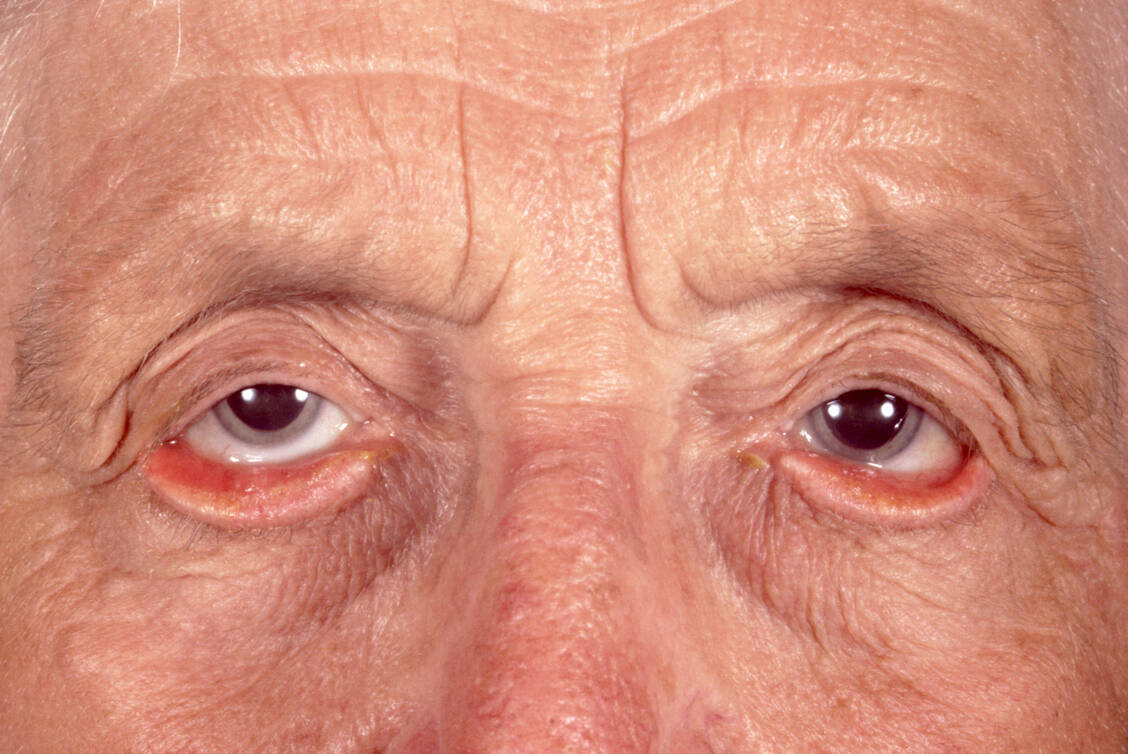

Zunächst erfolgt die Anamnese mit speziellen Fragebögen (Berufsverband der Augenärzte, Ressort »Trockenes Auge«). Es folgen die Untersuchung der Gesichtshaut, der Lider, der Lidkante und der Lidschlagfrequenz sowie mit Spaltlampe die Untersuchung von Lidkante, Meibomschen Drüsen, Tränenfilm, Bindehaut und Hornhaut.

Die Stabilität des Tränenfilms wird mit der dreimaligen Messung der Tränenfilmaufreißzeit erfasst; sie schwankt individuell. Nach der Applikation eines Tropfens unkonservierten Fluoreszeins schließt der Patient die Lider, öffnet sie wieder und unterdrückt dann aktiv den Lidschlag. Mit dem Kobaltblaufilter der Spaltlampe wird die spontane Aufreißzeit des Fluoreszein-Films ermittelt. Normwerte liegen zwischen 10 und 20 Sekunden.

Bei jedem kompletten Lidschluss wird Meibum aus den Meibomdrüsen an die Oberfläche des Auges abgegeben. Durch gleichmäßigen Druck auf die Lidkante kann quantitativ und qualitativ das Sekret der Drüsen beurteilt werden. Mit der Meibographie werden die Meibomdrüsen genau visualisiert. Vitalfärbungen mit Fluoreszein und Lissamingrün dienen der Sichtbarmachung erkrankter Oberflächenstrukturen des Auges.

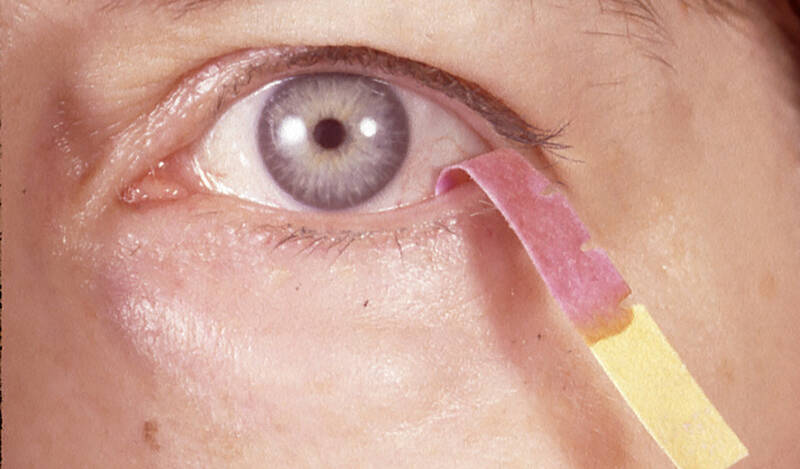

Der Schirmer-Test ohne Anästhesie ermittelt die Sekretionsleistung der Tränendrüse und ist zur Diagnostik des Sicca-Syndroms Mittel der Wahl. Er erfasst die basale und die reflektorische Sekretion wässriger Tränen. Nach Abtupfen des Tränensees wird ein Lackmus-Papierstreifen im äußeren Drittel des Unterlids eingesetzt. Nach fünf Minuten hat sich bei einem gesunden Auge das Lackmus durch die alkalische Tränenflüssigkeit über eine Strecke von ungefähr 15 mm blau verfärbt.

Eine Benetzung von mehr als 25 mm deutet auf evaporative Augentrockenheit hin. Geringere Benetzung (weniger als 5,5 mm) deutet auf trockene Augen aufgrund eines Tränenflüssigkeitsmangels hin.