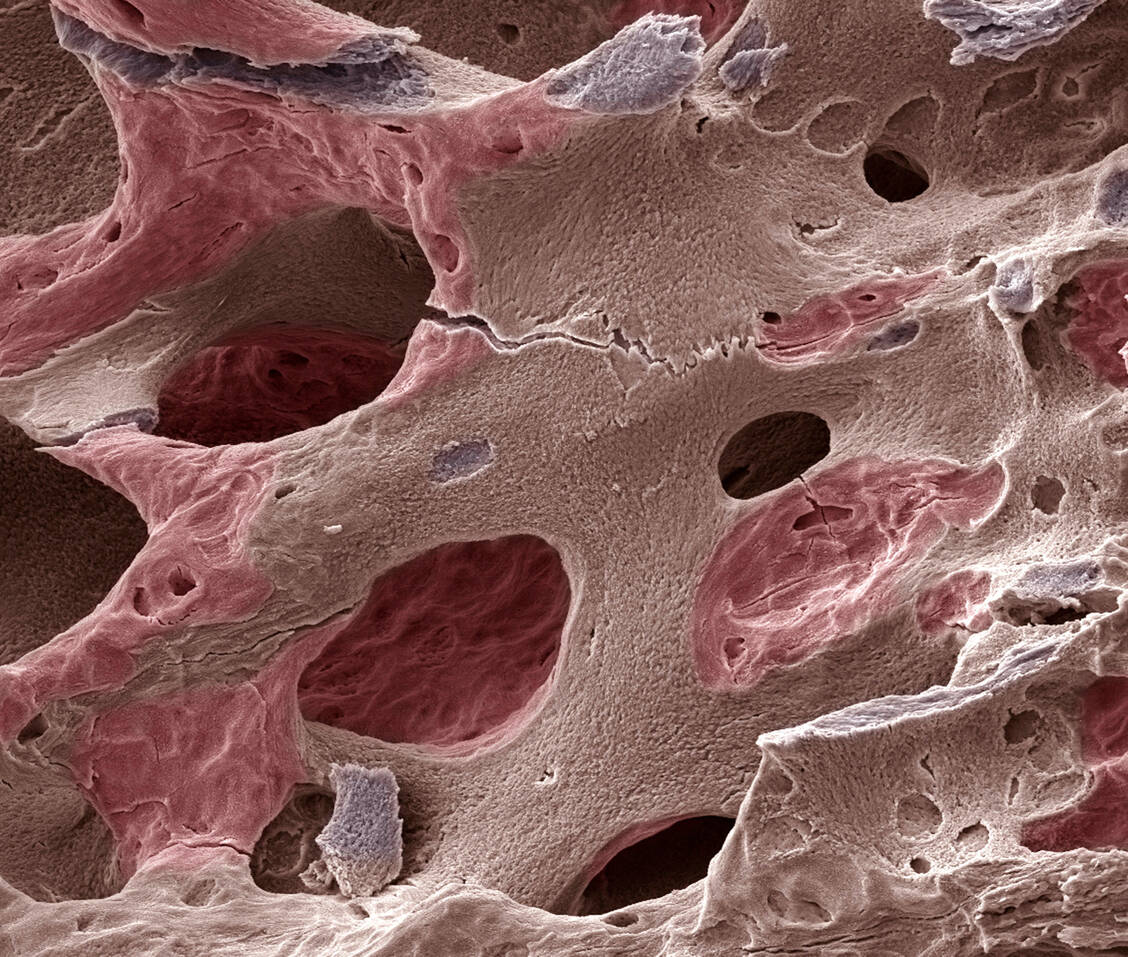

Erst kürzlich hat die Kommission Mamma der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie (AGO) ihre Empfehlungen zu »Osteoonkologie und Knochengesundheit« aktualisiert. Zur Therapie und Prävention des Tumortherapie-induzierten Knochenmasseverlusts und der Osteoporose empfehlen die Experten Allgemeinmaßnahmen wie körperliche Aktivität und Vermeidung von Bettruhe, Substitution von Calcium und Vitamin D3, Nikotinverzicht und nur mäßigen Alkoholkonsum. »Körperliche Bewegung ist immer zu empfehlen, aber sprechen Sie nicht von Sport, weil dies oft negativ belegt ist«, sagte Schütz aus seiner Erfahrung. Zudem sollte ein niedriger Body-Mass-Index (unter 20 kg/m²) vermieden werden.

Ebenso werden Bisphosphonate (etwa Alendronat, Ibandronat, Risedronat, Zoledronat) zur Prävention (zwei bis fünf Jahre) und Therapie empfohlen; sie können den Knochendichteverlust aufhalten. Der Antikörper Denosumab wird präventiv (maximal drei Jahre) und therapeutisch eingesetzt. »Eine Hormonersatztherapie lehnen wir jedoch ab.«