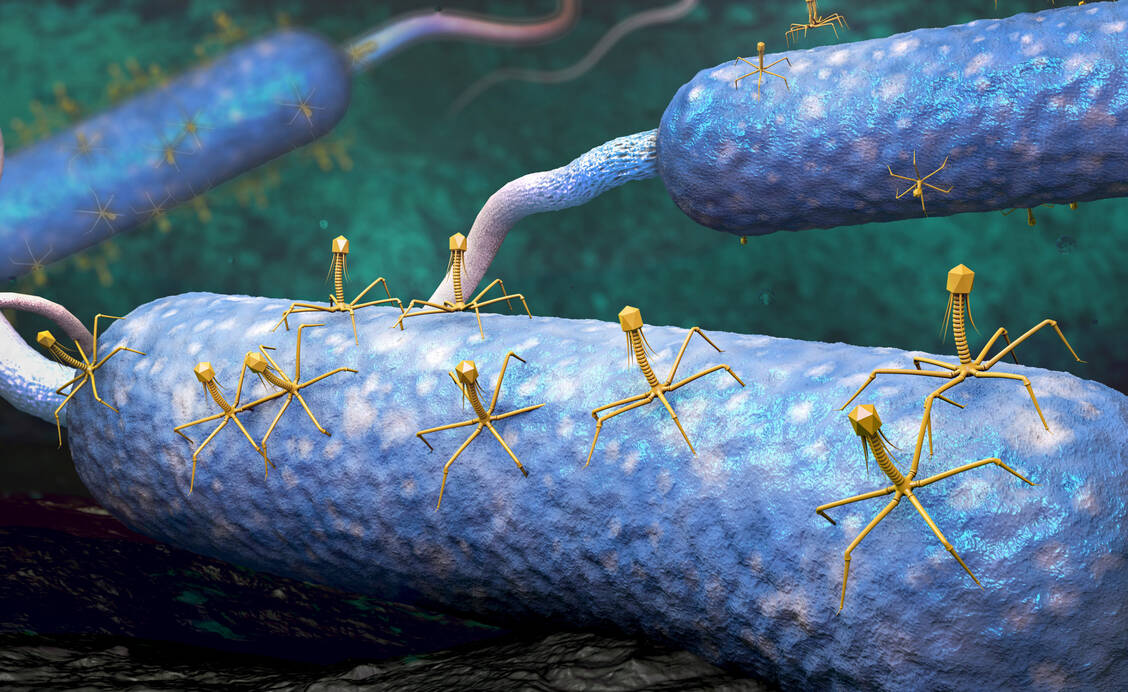

Das Konzept der Bakteriophagen stellte Professor Dr. Peter Heisig von der Universität Hamburg näher vor. Phagenmischungen seien bereits im Ersten Weltkrieg eingesetzt worden. Da die Herstellung und Anwendung jedoch umständlicher war als die der kurze Zeit später entdeckten Antibiotika, gerieten sie während des »goldenen Zeitalters« der Antibiotikaentwicklung von den 1940er- bis 1970er-Jahren im Westen in Vergessenheit, während sie aufgrund des Antibiotikamangels im Ostblock, insbesondere in Georgien, häufig eingesetzt wurden – »allerdings eher empirisch, was ein Problem für die Zulassung ist«, so Heisig, der Professor für pharmazeutische Biologie ist. Die Studienlage gemäß heutiger Standards sei mau, zudem die Rechtslage hierzulande noch unklar.