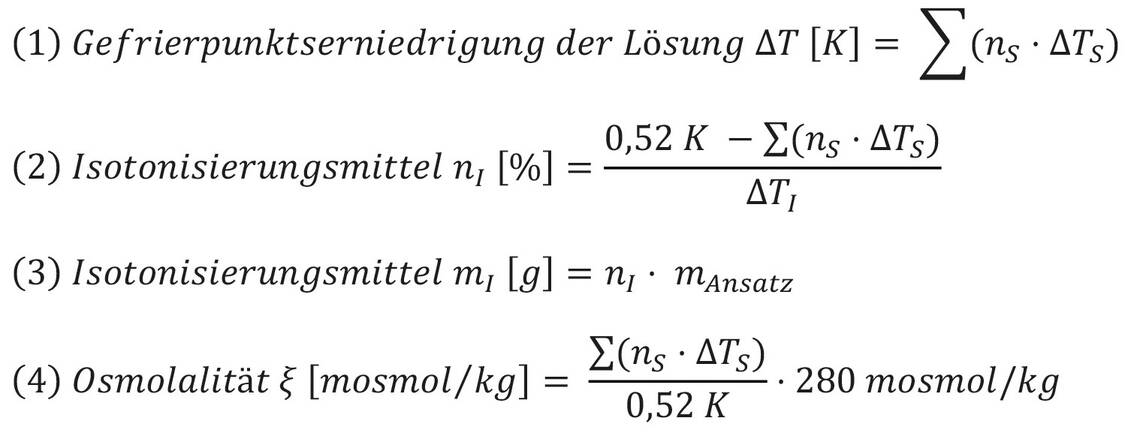

Neu ist die Nennung von fünf Stammzubereitungen, wie Edetathaltige Benzalkoniumchlorid-Stammlösung 0,1 % (NRF S.18.). Technisch wurden diese Substanzen nicht direkt in 1-prozentiger Verdünnung vermessen. Unter Verwendung der Rechenhilfe wurden zunächst die Gefrierpunktserniedrigungen unverdünnt bestimmt. So wird am Beispiel der Edetathaltigen Benzalkoniumchlorid-Stammlösung 0,1 % pH 5,5 (NRF S.18.) mit Natriumedetat-Dihydrat in 1-prozentiger und Natriumhydroxid (mono-monovalente Elektrolyte, Mr = 40) in 0,016-prozentiger Konzentration als weitere Bestandteile die Gefrierpunktserniedrigung zu 0,17 K ermittelt. Die Angaben der spezifischen Gefrierpunktserniedrigung beziehen sich grundsätzlich auf 1-prozentige Lösungen der Substanzen, sodass der Wert durch 100 % auf 0,0017 K/% geteilt und auf vier statt zwei Nachkommastellen gerundet angegeben wird. Dadurch wird der relative Rundungsfehler gering gehalten und der niedrige Wert ist zu erkennen.