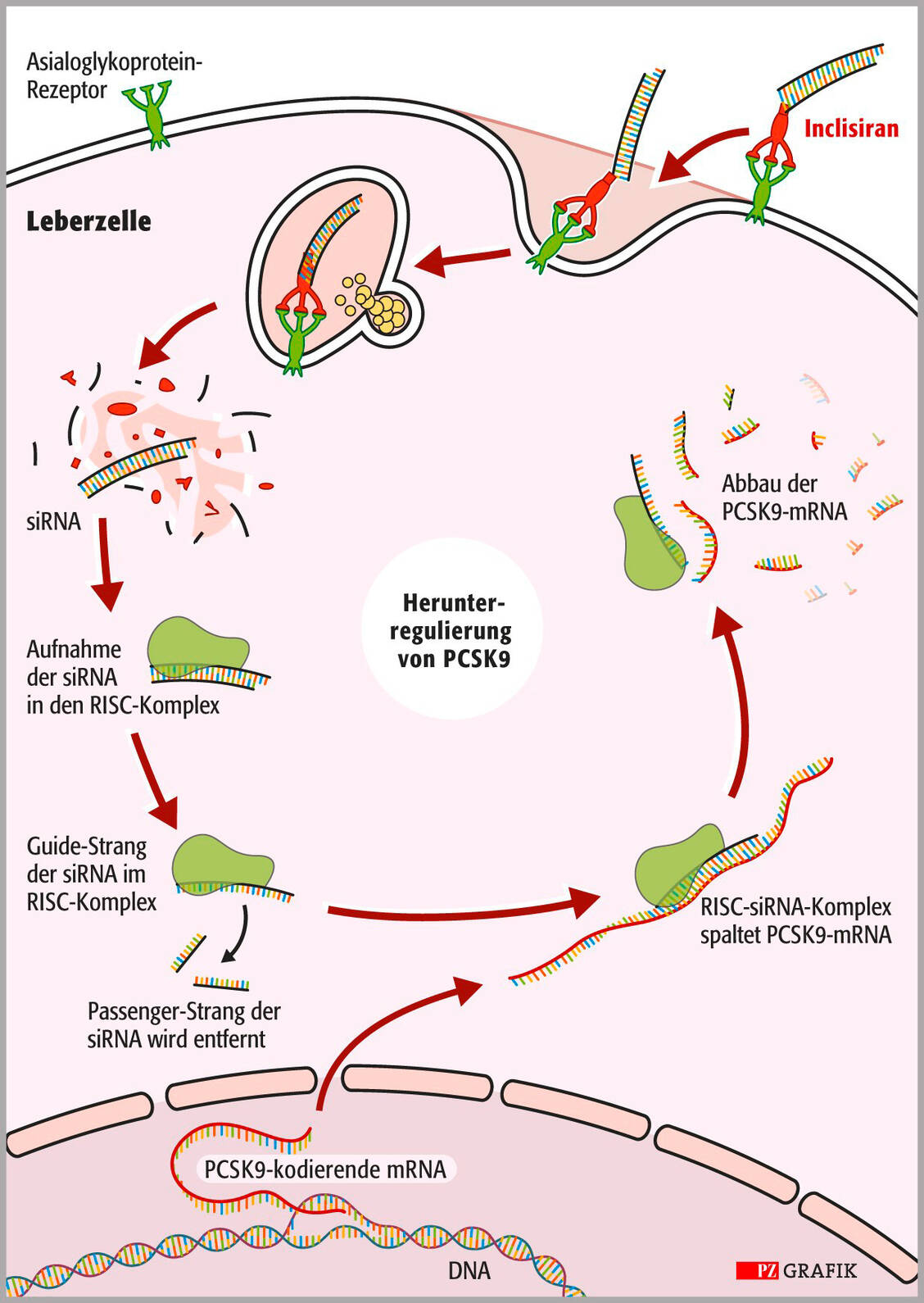

Somit greift der neue Wirkstoff in die gleiche Signalkaskade ein wie die 2015 eingeführten monoklonalen Antikörper Alirocumab (Praluent®, Sanofi/Regeneron) und Evolocumab (Repatha®, Amgen). Diese blockieren die Wirkung des extrazellulären PCSK9-Proteins. Warum ist dieses Target so interessant? PCSK9 ist ein wichtiger Regulator der LDL-Rezeptordichte auf der Oberfläche von Hepatozyten. Es bindet wie LDL-C an LDL-Rezeptoren und wird als Komplex in die hepatische Zelle aufgenommen. Allerdings werden die PCSK9-Rezeptor-Komplexe intrazellulär vollständig abgebaut, sodass weniger LDL-Rezeptoren an der Zelloberfläche zur Verfügung stehen, die LDL-C aus dem Blut aufnehmen könnten. In der Folge steigt der LDL-Serumspiegel.

Blockiert man nun die Neusynthese von PCSK9 mit Inclisiran oder dessen Wirkung mit einem monoklonalen Antikörper, steigt die Zahl der LDL-Rezeptoren auf der Oberfläche der Hepatozyten an und der LDL-Spiegel im Blut sinkt. Fazit: Sowohl das siRNA-Therapeutikum als auch die Antikörper Evolocumab und Alirocumab wirken als PCSK9-Inhibitoren. Beides zu kombinieren, ist also nicht sinnvoll.